Die Schreckensbilder aus Iran, Ukraine, Israel nur anzusehen ist zu wenig.

Bitten wir nun Gott um seine Hilfe. Wenn wir nicht an die Liebe glauben, ändert das nichts an ihrer Existenz – aber sehr bald an unserer.

In einer Zeit, in der Europa wieder in Kategorien von Abschreckung und Feindbildern denkt, lohnt der Blick auf einen Mann, der vor 1500 Jahren ohne Macht, aber mit Verantwortung handelte.

Ein Kommentar von Harald R. Preyer

Präsidenten im Osten wie im Westen inszenieren sich derzeit auffallend ähnlich. Imperiales Gehabe, die Sehnsucht nach historischen Größenordnungen, die Erweiterung von Staatsgebieten, militärische Siege als Beweis von Stärke. Man fragt sich unwillkürlich: Geht es um Sicherheit – oder um das eigene Ego? Um Verantwortung – oder um den Machterhalt? Vielleicht ist es gerade das Fehlen tragfähiger, mit Sinn erfüllter Visionen, das diese Rückgriffe auf alte Machtmuster so verführerisch macht.

Europa hingegen lebt seit 75 Jahren in einer historisch außergewöhnlichen Erfahrung: Frieden. Nicht als Zustand ohne Konflikte, wohl aber ohne kriegerische Neuordnung von Grenzen. Diese Epoche hat das Denken, die Wirtschaft, das Selbstverständnis ganzer Generationen geprägt. Dass sie keine Selbstverständlichkeit ist, wird nun schmerzhaft deutlich. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, wie Europa militärisch mithalten kann – sondern wie dieser Frieden bewahrt werden kann, ohne seine Seele zu verlieren.

Hier setzt der überraschende Perspektivwechsel ein. Hat ein Heiliger aus dem 5. Jahrhundert dazu überhaupt etwas beizutragen? Severin von Noricum lebte in einer Zeit, in der imperiale Ordnung zerfiel, Grenzen verschwammen und Gewalt allgegenwärtig war. Er hatte keine politische Macht, keine Armee, keine Territorien zu verteidigen. Und doch wurde er zu einer stabilisierenden Figur. Nicht durch Siege, sondern durch Vermittlung. Nicht durch Expansion, sondern durch Bindung. Nicht durch Angst, sondern durch Verantwortung für die Schwächsten.

Auch die biblischen Texte dieses Tages sprechen in eine ähnliche Richtung. Sie fragen nicht nach Machbarkeit oder Durchsetzbarkeit, sondern nach Haltung. „Gott ist Liebe“ – ein Satz, der politisch unerquicklich wirkt, weil er sich nicht instrumentalisieren lässt. Und doch enthält er eine unbequeme Zumutung: dass menschliche Gemeinschaft nicht aus Abschreckung allein lebt, sondern aus Vertrauen, Solidarität und der Bereitschaft, Verantwortung über den eigenen Vorteil hinaus zu übernehmen.

Vielleicht liegt genau hier der blinde Fleck unserer Gegenwart. Wo Visionen fehlen, greifen Machtfantasien. Wo Sinn verloren geht, wird Stärke zur Ersatzreligion. Der Blick auf Severin und auf diese alten Texte liefert keine politischen Rezepte. Aber er stellt eine Frage, die Präsidenten ebenso betrifft wie Gesellschaften: Woraus speist sich unsere Vorstellung von Zukunft – aus Angst oder aus Verantwortung?

Die Vita, die Eugippius etwa 30 Jahre nach dem Tod Severins verfasste, ist die erste Nachricht von seinem Leben. Darin mischen sich Historisches und Legendäres. Severin selbst machte um seine Herkunft ein großes Geheimnis, er könnte sowohl Römer als auch Germane gewesen sein. Zuerst war er Mönch im Orient und zog, als Attila gestorben war (453), nach Ufer-Noricum. So ist er der erste namentlich bezeugte Glaubensbote auf dem Boden des heutigen Österreich. Zur Zeit des Zerfalls des Römischen Reiches war er ein Brückenbauer und Ratgeber, der bei Germanen und Romanen, Arianern wie Katholiken großes Ansehen genoss. Die Biographie rühmt seinen karitativen Einsatz: Während einer Hungersnot kümmerte er sich um die Verteilung von Lebensmitteln und Kleidung. Er gründete Klöster in Bojotro (bei Passau) und Favianis (Mautern) und hatte auch Kontakt in den Salzburger Tennengau (Cucullis-Kuchl).

Am 8. 1. 482 starb er in Favianis. Die 488 abziehenden Romanen nahmen seine Gebeine nach Pizzofalcone (heute Teil Neapels) mit, wo sie seit dem 19. Jh. in Frattamaggiore (Kampanien) verehrt werden. Früher war Severin zweiter Patron der Erzdiözese Wien.

Das 1954 in Wien-Heiligenstadt in der Pfarrkirche St. Jakob entdeckte Grab kann nicht als authentisch bezeichnet werden.

Diese Vita ist dem Direktorium der Erzdiözese Wien entnommen.

Im Morgenimpuls von Msgr. Mag. Clemens Abarahmowicz,

Stadtpfarrer von Baden bei Wien

(Video: youtu.be/WH8enUyd4Cc)

Einen gesegneten Tag in Vorbereitung auf den Sonntag!

Heute feiern wir den Weihetag der Basilika San Giovanni in Laterano – der ursprünglichen päpstlichen Kirche in Rom, der „Mutter aller Kirchen“.

Dieses Fest erinnert uns daran, dass Kirche nicht einfach eine Institution oder ein Gebäude ist. Wir selbst sind Kirche – als Brüder und Schwestern, als lebendige Steine, zusammengefügt mit dem Schlussstein Christus. Ein anderes biblisches Bild: Christus ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Wenn wir in Christus sind, dann lebt er durch uns in der Welt.

In der ersten Lesung hören wir von der Wasserquelle, die aus dem Tempel von Jerusalem hervorsprudelt. Das Wasser durchfließt das Land, bis es sogar das Tote Meer erreicht – und dort, wo dieses Süßwasser hinkommt, entsteht neues Leben. Links und rechts am Fluss wachsen immergrüne Bäume, deren Früchte und Blätter Heilung bringen.

Diese Vision ist ein Sinnbild für die Kirche:

Das lebendige Wasser steht für die Gnade Gottes, für die Sakramente, die heilen und Leben schenken.

Wo Christus wirkt, dort entsteht Leben, Frieden, Freiheit und Freude.

Möge uns dieser Tag daran erinnern, Kirche zu leben – als Quelle des Lebens.

Es segne und behüte euch der allmächtige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Summary

Am 9. November feiert die Kirche den Weihetag von San Giovanni in Laterano – der Mutter aller Kirchen. Ein Fest, das daran erinnert: Kirche sind nicht Mauern, sondern wir selbst – lebendige Steine im Leib Christi.

Am Montag hören wir von Jona, der vor Gott flieht – und doch erfährt: Selbst in der Tiefe des Meeres bleibt Gottes Hand bei uns, um uns neu ans Licht zu führen.

Am Dienstag begegnen wir einer Stadt, die auf das Wort Gottes hört – und entdecken: Wo Umkehr geschieht, verwandelt sich Gericht in Gnade.

Am Mittwoch zeigt uns Gott sein Herz – weiter als unser Zorn, barmherziger als unsere Gerechtigkeit: Er sorgt sich um Menschen und Geschöpfe, selbst um Ninive und den kleinen Rizinus.

Das ganze Buch Jona kann man gemütlich in fünfzehn Minuten lesen.

Den ersten Teil kennen viele noch aus der Kinderbibel – die Geschichte vom Propheten, der vor Gott flieht und von einem großen Fisch gerettet wird.

Die anderen beiden Teile der lectio continua – der fortlaufenden Lesung – sind weniger bekannt. Dabei sprechen sie tief in unsere Zeit hinein:

Sie erzählen von Umkehr, Versöhnung und einem Gott, der Mitleid hat mit allen Menschen und mit seiner ganzen Schöpfung.

Wie gut täte es unserer Welt, wenn auch die Friedensgespräche unserer Tage so gnädig endeten wie dieses kleine Buch – entstanden wohl im 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus, als Hoffnungsgeschichte für eine neue Zeit nach dem babylonischen Exil.

Detail am Rande: In der Stadt Rom wurde heute als Lesung der Beginn der Apostelgeschichte statt des dritten Kapitels des Jona Buches verwendet, weil dort der heutige Rosenkranz Tag als das wichtigere Fest gefeiert wird.

Am Donnerstag habe ich mit Yuliya in der Albertina ein sehr sympathisches Ehepaar aus Deutschland kennengelernt. Sie kommt aus Bayern und hat einige Semester Kunstgeschichte studiert. Er kommt aus dem Norden und ist Physiker.

Die beiden beklagten, dass sie noch nie in einem „richtigen“ Wiener Kaffeehaus waren, weil vor den bekannten immer Warteschlangen sind. Bald kamen wir auf die Frage: „Gibt es für Sie Gott?“

Gestern waren wir dann gemeinsam im Stephansdom. Ich habe den beiden meine Lieblingskirche als das gezeigt, was sie für mich ist – eine Liebesgeschichte mit Gott.

Sie haben mich anschließend im Diglas in der Wollzeile auf einen Melange eingeladen. Dann bekam ich auf WhatsApp eine Nachricht, die mich sehr freut.

Lieber Harald,

vielen Dank für die Fotos und Deine persönlichen Worte.

Dieser Wienbesuch wurde zu etwas ganz Besonderen und Einmaligem. Welch glückliche Fügung, Dich zu treffen und Deine warmherzige, großzügige Freundschaft teilen zu können!

Wir hoffen, in Kontakt zu bleiben und Euch wieder zu treffen.

Herzlichst,

Elisabeth und Wolfgang

Das Fest der Verkündigung des Herrn am 25. März bezieht sich auf die Ankündigung der Geburt Jesu an Maria durch den Engel Gabriel, wie sie das Lukasevangelium (1, 26–38) erzählt. Im Laufe der Zeit hat dieses Fest verschiedene Namen gehabt, die es teils als Marienfest (Mariä Verkündigung), teils – so auch heute – als Herrenfest kennzeichnen: Verkündigung des Herrn (lat.: Annuntiatio Domini). Im Mittelpunkt steht die Menschwerdung Jesu aus Maria. Dabei betont Lukas die geistgewirkte Empfängnis Jesu („der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten“; Lk 1, 35), Gott als Vater des Kindes („Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden“; Lk 1, 35) und die zentrale Bedeutung Jesu im göttlichen Heilsplan („Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben“; Lk 1, 32 f.). Durch Marias Antwort auf die Engelsbotschaft: „fiat mihi“, „mir geschehe“ nach deinem Wort, stellt sie sich ganz dem göttlichen Willen zur Verfügung.

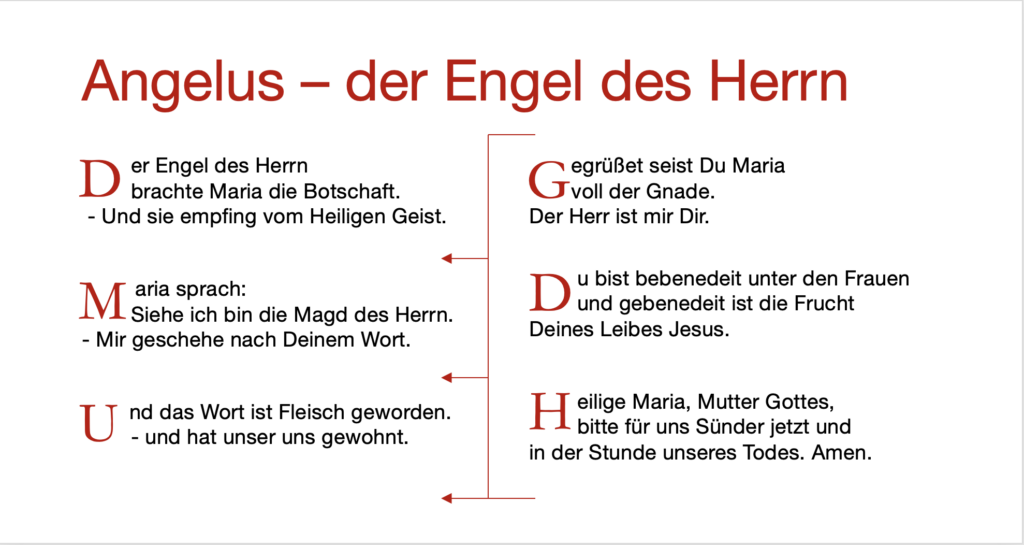

Aus dem lukanischen Text der Verkündigung entstand im Mittelalter der „Engel des Herrn“ (Angelus), in dem die Gläubigen sich dreimal am Tag, ähnlich dem Stundengebet der Klöster, das Geheimnis der Menschwerdung als Beginn des Erlösungsgeschehens in Erinnerung rufen.

Mit dem Datum des 25. März, neun Monate vor Weihnachten, ist dieses Fest in der Ostkirche seit dem fünften Jahrhundert bezeugt, im Westen seit dem siebten Jahrhundert.

Quelle: Magnificat – das Stundenbuch.

Mittags um 12:00 läuten bei uns die Glocken von St. Benedikt am Leberberg laut für rund drei Minuten. Das ist die Zeit für Yuliya und mich, gemeinsam den Angelus zu beten, der im Text erwähnt wird, wenn wir beide zuhause sind. Und sonst tun wir das getrennt und fühlen uns im Gebet verbunden mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die den Angelus gleichzeitig auch beten.

Benedikt XVI – Der Engel des Herrn (Angelus in German)

19.3.2025 Es ist seit der Jahrtausendwende eine lieb gewordenen Tradition, das alte Brauchtum der Zünfte – heute Innungen – zu feiern. In Messen zu Ehren der Innungsheiligen meist mittags um 12:00 Uhr ziehen die Handwerker mit ihren Innungsmeistern, Familien und Mitarbeitern in den Dom ein. Die kunstvoll gestalteten Innungsfahnen schmücken den Kirchenraum und ich bewundere jedes Mal mit welcher Innbrunst und Ehrfurcht hier alte Handwerks-Traditionen an die heutige Zeit angepasst hochgehalten werden.

Dompfarrer Toni Faber geht herzlich und liebevoll auf den jeweiligen Zunftheiligen ein – bei den Tischlern und Zimmerleuten ist es der irdische Vater Jesu Christi – der Heilige Joseph. Heuer wurde auch die neu renovierte Zunft-Fahne gesegnet und der junge Fahnenträger in die altehrwürdige Runde herzlich aufgenommen.

Fotos: Florian Gregor Wieser

Der Stephansdom war an diesem Mittwoch-Mittag gut besucht und die meisten Gläubigen kamen auch zur Kommunion. Mich hat diese Hl. Messe an die feierlichen Gottesdienste in der Landschaftlichen Pfarre Mariahilf in meiner Jugend erinnert. Wunderschön, innbrünstig, feierlich. Deo gratias!

„Gehe den Pfad gemeinsam, solange du kannst, und wenn eine Trennung unvermeidlich ist, halte deinen Gefährten nie ab.“

Ein schöner Gedanke aus dem Taoismus: Abschied gehört zum Leben. Menschen begleiten uns eine Zeit lang auf unserem Weg – manchmal für viele Jahre, manchmal nur kurz. Und dann trennen sich die Wege. Oft bleibt bei uns eine Mischung aus Schmerz, Schuldgefühlen oder Fragen zurück.

Als christlicher Begleiter erkenne ich: Auch Jesus selbst hat diese Gefühle gekannt. Er hat getrauert, geliebt und losgelassen. Seine Menschlichkeit zeigt uns: Trauer ist kein Mangel an Glauben – sie ist ein Ausdruck unserer Liebe.

Doch wir dürfen zugleich Hoffnung aus unserem Glauben schöpfen, denn:

„Christus hat dem Tod den Stachel gezogen.“

(vgl. 1 Kor 15,55–57)

Der Tod bleibt eine Wirklichkeit, aber er hat nicht mehr das letzte Wort. Die Auferstehung Jesu schenkt uns Zuversicht, dass das Leben weitergeht – in Gott.

Wir dürfen weinen und hoffen zugleich.

Was hat euch geholfen, in Zeiten des Abschieds Trost zu finden? 💬