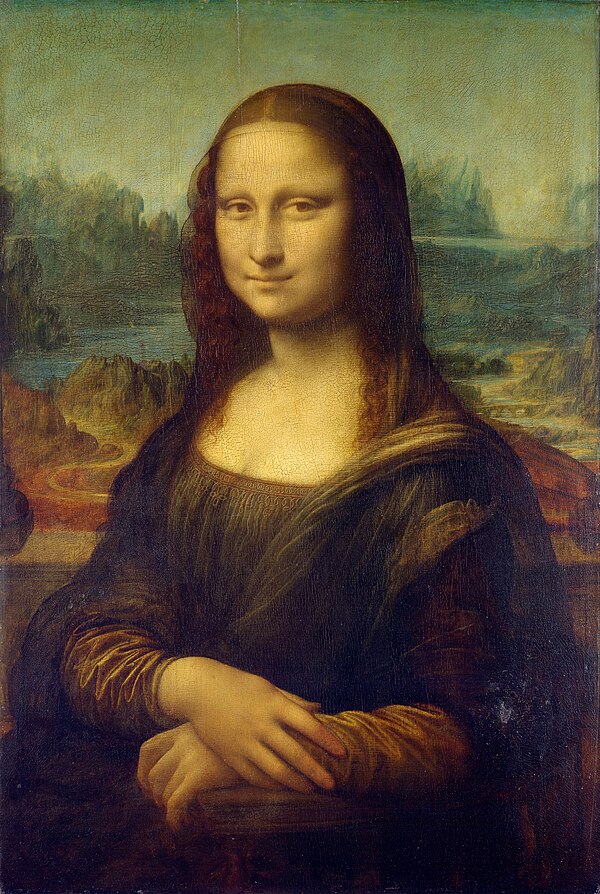

Am 30. Jänner feiert die römisch katholische Kirche den Gedenktag der Hl. Martina. In El Grecos Gemälde „Die Jungfrau Maria mit den hll. Agnes und Martina“ ist sie eine Nebendarstellerin.

Diese frühchristliche Märtyrerin ist ein Symbol unerschütterlichen Glaubens und strahlender Sanftmut, die selbst das Wilde zähmen konnte. El Greco hat in seinem Gemälde „Die Jungfrau Maria mit den hll. Agnes und Martina“ diese Aspekte in einer Weise verewigt, die Kunst und Spiritualität meisterhaft vereint. Das Bild ist in hoher Auflösung (38 MB) hier gespeichert und kann heruntergeladen und gezoomt werden, um die Details genau zu betrachten.

Maria mit Kind und die hll. Martina und Agnes (zwischen 1597 und 1599)

Gemälde von El Greco (* um 1541 in Candia auf Kreta; † 7. April 1614 in Toledo); eigentlich Domínikos Theotokópoulos

National Gallery of Art, Washington, D.C.

Martina und die gezähmte Wildheit des Glaubens

Die Legende von Martina erzählt, wie sie während der Christenverfolgung unter Kaiser Alexander Severus in eine Arena geworfen wurde, um von wilden Tieren zerfleischt zu werden. Doch die Löwen, die eigentlich ihren Tod besiegeln sollten, legten sich sanft zu ihren Füßen. Die Märtyrerin beeindruckte sie durch ihre furchtlose Glaubensüberzeugung und die innere Ruhe, die aus ihrer tiefen Verbindung zu Gott entsprang. Diese außergewöhnliche Szene ist nicht nur ein Motiv von Stärke, sondern auch von friedlicher Überwindung des Bedrohlichen.

El Greco greift dieses Attribut auf und platziert den Löwen zu Martinas Füßen, als wäre er ein treuer Begleiter. Der Löwe blickt gelassen, fast andächtig, und lenkt den Fokus auf die spirituelle Kraft der Heiligen. Es ist weniger eine Zurschaustellung von Macht als ein Zeugnis für die transformierende Kraft des Glaubens, die selbst das Wilde in ein Symbol der Harmonie verwandeln kann.

El Grecos technische Brillanz: Der Ausdruck des Glaubens

El Grecos Gemälde überzeugt nicht nur durch seine Komposition, sondern auch durch seine subtile Technik. In der hohen Auflösung des Bildes lassen sich die Details studieren, die den besonderen Reiz seiner Kunst ausmachen. Seine lockeren, fast impressionistisch wirkenden Pinselstriche geben den Stoffen und Figuren eine Lebendigkeit, die aus der Distanz eine transzendente Wirkung entfaltet. Besonders Martinas gelber Umhang, der fast wie fließendes Gold erscheint, strahlt eine Wärme aus, die ihre innere Stärke unterstreicht.

Die Balance zwischen kühlen und warmen Farben in der Komposition spiegelt das Thema des Gemäldes wider: die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Göttlichkeit und Menschlichkeit. Martinas Löwe, mit feinen Strichen modelliert, fügt sich dabei als integraler Bestandteil der Geschichte ein. El Greco inszeniert ihn nicht als gefährliches Tier, sondern als Verkörperung der gezähmten Wildheit – ein stiller Beweis für die Kraft der Sanftmut.

Details und Symbolik in El Grecos Werk

Die ikonografische Stärke des Gemäldes zeigt sich auch in den übrigen Figuren und Details. Maria, zentral platziert, repräsentiert die Verbindung zu Christus, während Agnes mit ihrem Lamm die Reinheit und das Opfer symbolisiert. Martinas Rolle als Märtyrerin wird durch ihre gelassene Haltung und den ruhigen Blick unterstrichen. Der Löwe an ihrer Seite ist nicht nur ein Attribut, sondern auch ein Hinweis darauf, wie Glaube und Liebe das Potenzial haben, Angst und Gewalt zu überwinden.

Die Engel im oberen Teil des Bildes verstärken diese Botschaft. Ihre sanften Gesten und aufrichtigen Blicke schaffen eine Atmosphäre des Friedens, die den Betrachter dazu einlädt, über die transformative Kraft des Glaubens nachzudenken.

El Greco: Ein Meister zwischen den Welten

El Greco (1541–1614) war ein Künstler, der über die Grenzen seiner Zeit hinaus wirkte. Seine Werke vereinen Einflüsse der venezianischen Schule mit der expressiven Kraft des Manierismus und der spirituellen Tiefe byzantinischer Ikonografie. In „Die Jungfrau Maria mit den hll. Agnes und Martina“ zeigt er seine Fähigkeit, das Göttliche und das Menschliche in einer harmonischen Komposition zu verbinden.

Dieses Gemälde ist mehr als eine Darstellung von Heiligen. Es ist eine Reflexion über die Macht des Glaubens und die Möglichkeit, durch innere Überzeugung und Sanftmut sogar das Wilde zu zähmen. Martina erinnert uns daran, dass wahre Stärke nicht in Gewalt liegt, sondern in der Fähigkeit, Liebe und Frieden auszustrahlen.