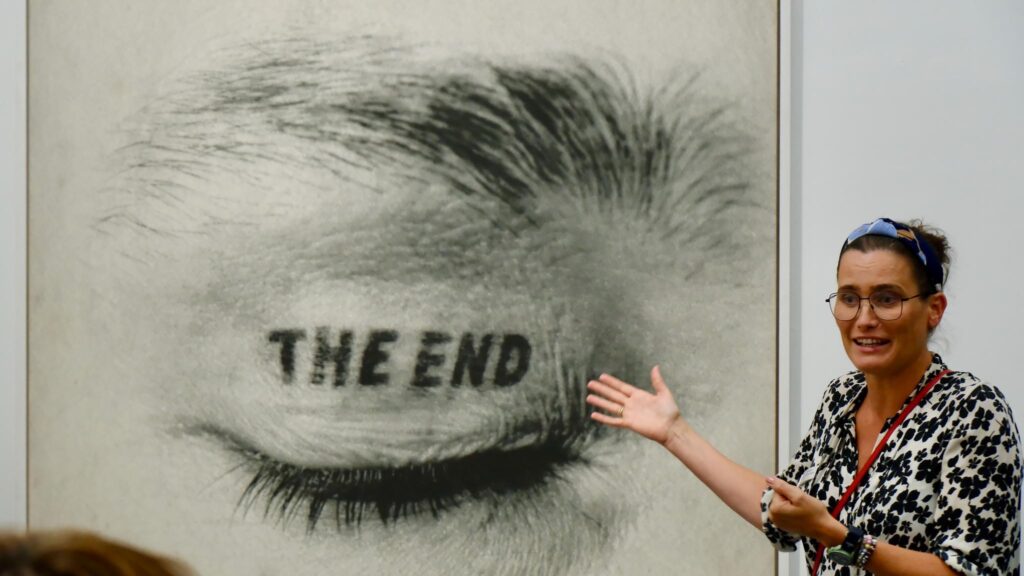

21.8.2024 Gemeinsam mit Antonia Heigl vom Dom Museum Wien organisierete ich für eine kleine Gruppe von Freunden und Bekannten eine dialogorientierte Führung durch die Ausstellung „Sterblich sein“.

Vielen herzlichen Dank an Barbara Steininger-Wetzlmair, die uns gekonnt, geistreich inspirierend geführt hat. Chapeau!

Anschließend konnten wir über den Dächern von Wien mit Blick auf den Stephansdom unsere Gedanken in einem kultivierten Kreisgespräch austauschen. Alle Teilnehmer:innen kamen zu Wort und haben offenherzig erzählt, was sie am meisten beeindruckt hat und welche Resonanz die Objekte verursacht haben.

Dabei hat uns meine geschätzte Kollegin Elisa Eichinger auch erzählt, was Sie als Filialleiterin bei Bestattung Himmelblau in ihren Gesprächen mit Hinterbliebenen und auch mit Menschen, die im Hinblick auf ihren eigenen letzten Weg vorsorgen wollen, erlebt.

In dieser Broschüre findest Du im zweiten Teil die Checkliste mit allen Themen, die bei der Planung einer Bestattung zu klären sind. Die Beraterinnen in den Himmelblau Filialen stehen Dir gerne für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Elisa Eichinger, wien@bestattung-himmelblau.at, +43 1 361500011 hast Du ja schon kennengelernt.

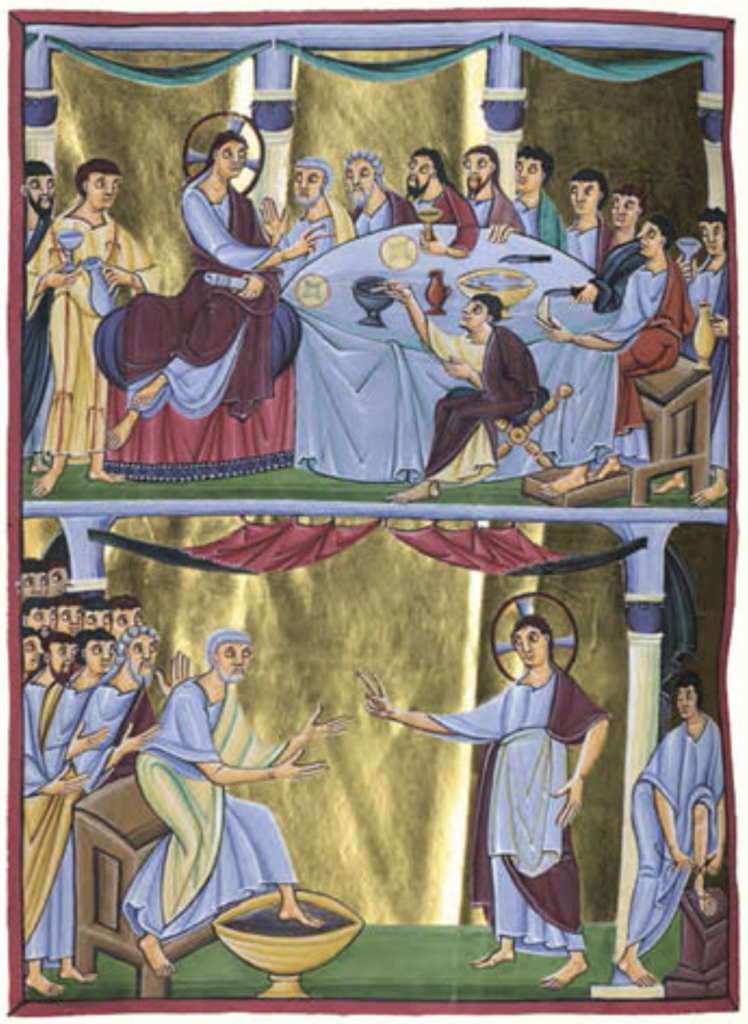

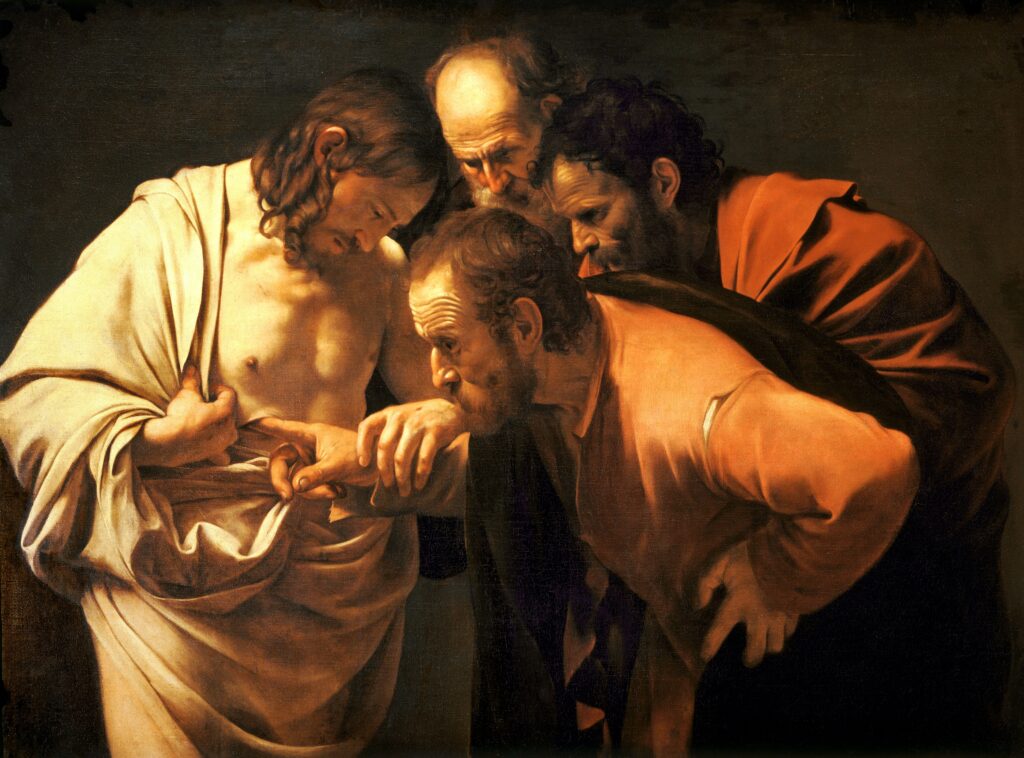

Die Ausstellung befasste sich mit dem unausweichlichen Bestandteil jeder Existenz: „Sterblich sein“ spürt mittels Gegenüberstellung von Kunstwerken, die einen kulturhistorischen Bogen vom Mittelalter bis zur Gegenwart spannen, der tiefen Bedeutung von Tod nicht nur im individuellen, sondern auch im kollektiven und gesellschaftspolitischen Kontext nach. Intime, persönliche Ansätze wurden genauso beleuchtet wie die öffentliche, politische Rolle des Sterbens und die Auseinandersetzung damit.

In unserer Gruppe wurde als besonders beeindruckend mehrmals die Pieta von Sam Jinks erwähnt. Deshalb hier die Werkbeschreibung aus dem Katalog des Dom Museum Wien.

Still Life (Pieta), 2007

Sam Jinks (geboren 1973)

Silikon, Farbpigmente, Menschenhaar

Australian Private Collection

Die Pietà, das Bildnis der trauernden Muttergottes mit dem toten Sohn auf dem Schoß, ist eines der berührendsten Motive der christlichen Kunst. Der australische Künstler Sam Jinks lehnt sich mit Titel und Bildaufbau seiner hyperrealistischen Skulptur an Michelangelos um das Jahr 1500 entstandene Marmorskulptur an: Diese zeigt zwei idealschöne, junge Körper, deren Schmerz und Trauer völligem Frieden gewichen sind – der, wie der zum Himmel erhobene linke Zeigefinger der Madonna andeutet, auf absolutem Gottvertrauen basiert. In Sam Jinks’ Arbeit ist die haltende Figur allerdings ein Mann mittleren Alters, der einen alten, möglicherweise toten Menschen im Arm wiegt. Anders als im kunsthistorischen Vorbild stellen die beiden keine Verbindung nach außen her, ihre Augen sind geschlossen. Ein Gefühl schmerzhafter Innerlichkeit durchdringt die gesamte Skulptur.

Der Rückgriff auf christliche Motive findet sich in Sam Jinks’ Werk

ebenso wie eine leichte Verfremdung der Figuren. Die Lebensnähe von Form, Materialität und Farbe kontrastiert dabei mit verschobenen Größenverhältnissen. Anders als das historische Original zeigt Jinks’ Figurengruppe allerdings eine Umkehr der Personen: Hier scheint das erwachsene Kind einen sterbenden oder toten Elternteil zu stützen. Gleichzeitig sind beide Bildnisse als Selbstporträts des Künstlers in verschiedenen Lebensaltern lesbar. Damit erweitert Sam Jinks das Bild der Trauer über einen geliebten Verstorbenen zu einer intimen Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit.