Der Cappuccino ist ein Statement.

Die Melange – eine Einladung.

Ersterer schäumt auf, letztere schwingt nach.

Beides Kaffee – aber nur einer versteht Wien.

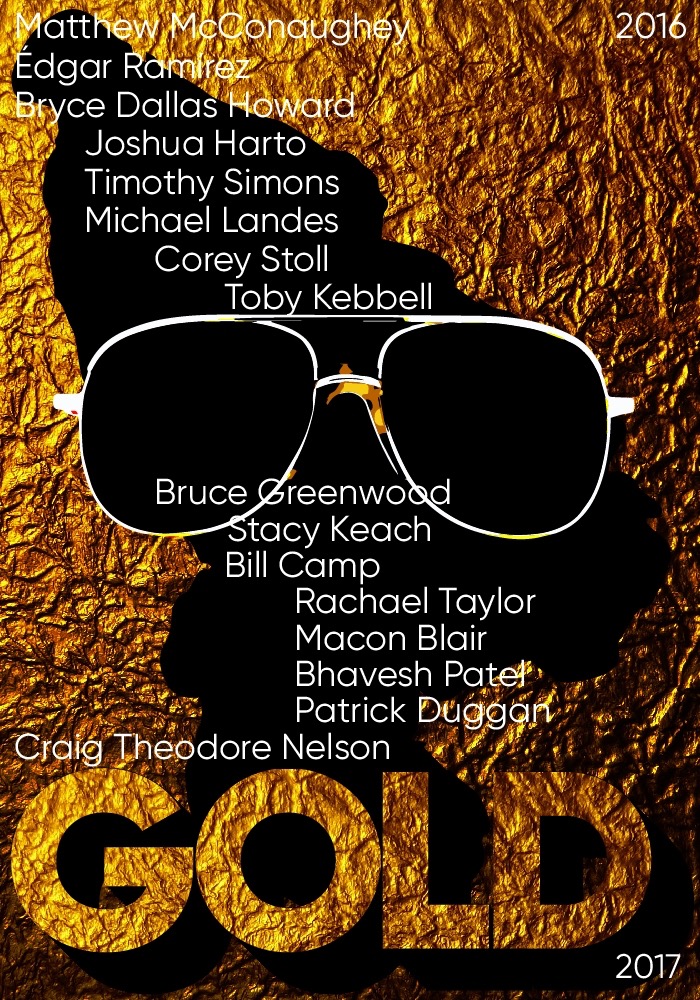

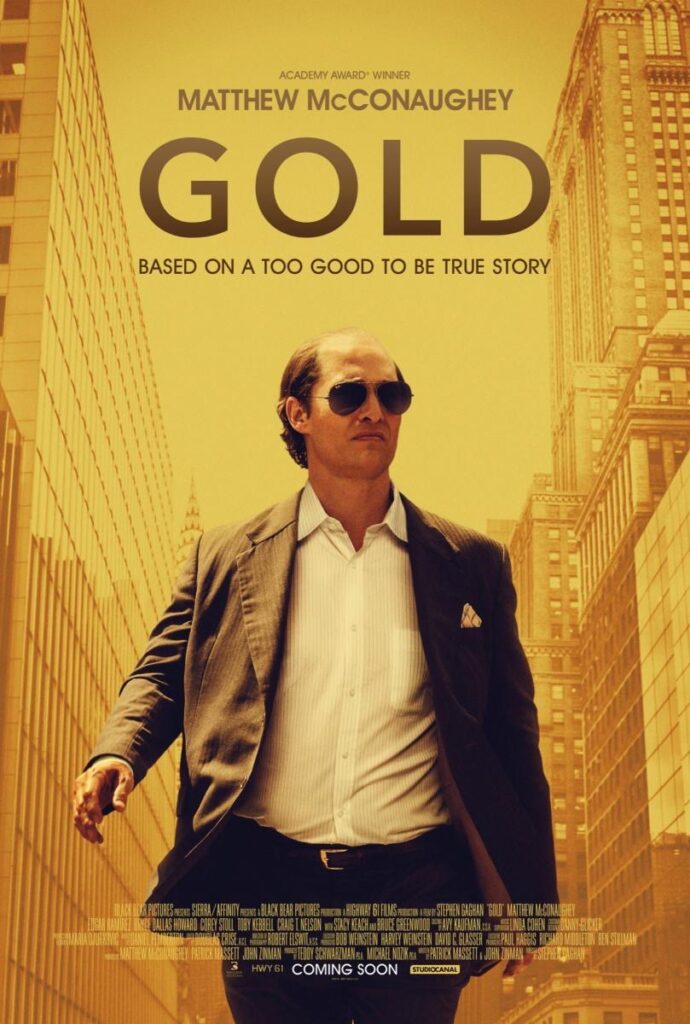

HRP

Drama · Abenteuer · Wirtschaftsthriller ⭐️⭐️⭐️⭐️

Richard hat mir diesen Film vor Jahren ans Herz gelegt. Heute haben Yuliya und ich ihn endlich gesehen – und sind still geworden.

Die Geschichte vom Gold wurde für uns zu einer Geschichte über Vertrauen: darüber, wie brüchig gemeinsame Träume werden, wenn Gier die Oberhand gewinnt.

Sehr ästhetische Aufnahmen aus Indonesien mit Einwohnern als Statisten. Gutes Casting. Matthew McConaughey spielt den Alkoholiker mit großer Ansteckungskraft großartig. Der Charakter schwankt zwischen altruistischem Visionär und schmierigem machohaftem Aktienverkäufer.

Originaltitel: Gold

Regie: Stephen Gaghan

Drehbuch: Patrick Massett, John Zinman

Hauptdarsteller: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard

Produktionsland: USA

Laufzeit: 121 Minuten

Genre: Drama / Wirtschaftsthriller

Filmtyp:

Drama / Abenteuer / Wirtschaftsthriller – ein existenzielles Charakterdrama über Gier, Vertrauen und Verrat, angesiedelt zwischen Börsenwelt und Dschungel.

Kurzbeschreibung:

Gold – Gier hat eine neue Farbe erzählt die Geschichte des Glücksritters Kenny Wells, der in den 1980er-Jahren vom großen Fund in Indonesien träumt.

Gemeinsam mit dem Geologen Michael Acosta glaubt er, ein Goldvorkommen entdeckt zu haben, das alles verändert. Doch was als Triumph beginnt, wird zum moralischen Absturz.

Der Film verbindet Abenteuerkino mit Gesellschaftskritik – ein Spiegel menschlicher Hybris und der ewigen Suche nach Bedeutung hinter dem Glanz des Erfolgs.

Der Geologe Kenny Wells steht kurz vor dem Ruin. Als er im indonesischen Dschungel auf den stillen, charismatischen Michael Acosta trifft, scheint sich sein Traum zu erfüllen: eine riesige Goldader.

Doch was als Triumph beginnt, endet als Trugbild. Der Boden, auf dem sie bauen, ist weniger fest als ihre Freundschaft – und die Gier frisst sich tiefer in beide hinein als das Gold in den Fels.

Der Film ist inspiriert vom Bre-X-Skandal der 1990er-Jahre – einem realen Börsenbetrug, bei dem Proben aus einer indonesischen Mine mit Gold „gesalzen“ wurden, um Investoren zu täuschen¹.

Dieser Skandal erschütterte das Vertrauen in globale Finanzmärkte und liefert hier das Material für eine moderne Parabel über Hybris² und moralische Blindheit.

Der Film lebt nicht vom Gold, sondern von diesen drei Figuren, die zwischen Sehnsucht und Wahrheit pendeln.

Stephen Gaghan arbeitet mit warmen, erdigen Farbtönen – Gold, Ocker, Dschungelgrün.

Die Kamera folgt den Figuren körperlich nah, schwitzend, fiebrig.

Der Soundtrack von Daniel Pemberton legt sich wie eine pulsierende Ader unter die Bilder.

Alles flirrt, alles glänzt – bis das Licht bricht.

Für uns beide zeigt Gold, dass Reichtum nichts mit Besitz zu tun hat.

Wer in Wahrheit reich ist, hat Menschen, auf die er sich verlassen kann.

Der Film fragt leise:

„Wem glaubst du, wenn die Welt dich täuscht?“

Und lässt offen, ob der wahre Fund im Boden liegt – oder im Herzen.

Gold ist ein Film über die Zerbrechlichkeit des Vertrauens.

Er zeigt, wie gefährlich es ist, Träume zu vergolden – und wie heilig Freundschaft wird, wenn sie allen Stürmen standhält.

„Gold kann man verlieren. Aber ein Mensch, auf den ich mich verlassen kann – das ist Reichtum ohne Preis.“

„Der Film berührt mich durch sein Thema: Vertrauen, Verrat und das fragile Glück gemeinsamer Träume. Weniger gelungen finde ich den Erzählstrang, der mehrmals zerfällt. Aber als Charakterstudie ist Gold stark – und als Mahnung gegen Selbsttäuschung wertvoll. Ganz am Ende geht der Film überraschend anders aus als vermutet. Ein Glanzpunkt“

„Я думаю, что этот фильм заслуживает 5 баллов из 5, поскольку все актёры прекрасно отыграли. И есть полное погружение в фильм – в атмосферу 80-х годов, причём во всём: в одежде, в интерьере, в аксессуарах, в видениях и мышлении. Но я снизила балл, потому что главный герой для меня всё-таки аморален. Мне, женщине, было неприятно смотреть, как он поступает с другими женщинами.“

(Übersetzung: „Ich denke, dieser Film verdient 5 von 5 Punkten, weil alle Schauspieler großartig gespielt haben. Man taucht vollständig in die Atmosphäre der 1980er-Jahre ein – in Kleidung, Interieur, Accessoires, Denken und Sehen. Ich habe einen Punkt aber abgezogen, weil der Hauptdarsteller für mich unmoralisch handelt. Als Frau war es unangenehm zu sehen, wie er mit anderen Frauen umgeht.“)

Ein Film über Gier, Täuschung und die Sehnsucht nach Verlässlichkeit. Kein Meisterwerk, aber ein ehrliches Lehrstück über menschliche Illusionen – und darüber, wie viel Freundschaft aushalten kann, bevor sie zerbricht.

Original-Plakat: Paramount Pictures / TWC-Dimension

· Deutsches Plakat: Filmposter-Archiv / Constantin Film

· Szenenbilder: IMDb Media Kit / FilmAffinity / ShotDeck (redaktionelle Nutzung)

· Symbolische Visuals: Eigene Darstellung (2025, AI-generiert, textfrei)

· Offizielle Website: https://gold-film.com

¹ „Salting“ = absichtliches Beimengen von Edelmetall zu Gesteinsproben zur Täuschung von Investoren.

² Hybris = Selbstüberhebung des Menschen über seine moralischen Grenzen.

³ Moralität = Bewusstsein für sittliche Werte und Verantwortung im Handeln.

Zwischen Erwin Wurm und Elena Koneff, zwischen Styx und Cremeschnitten: ein persönlicher Streifzug durch die Sammlung Essl – mit Respekt, Skepsis und Staunen.

Klosterneuburg, 11.10.2025, Harald R. Preyer

Ich stehe am Eingang der Albertina Klosterneuburg. Es ist einer dieser Orte, an denen die Gegenwart so still und selbstverständlich in Erscheinung tritt, dass man fast vergisst, wie jung sie ist. Der Raum – großzügig, kühl, klar – empfängt meine Frau Yuliya und mich mit einer Offenheit, die keine Schwellenangst kennt. Yuliya geht ein paar Schritte voraus, bleibt stehen und lächelt. Draußen stehen Pferde in ihren Koppeln und scheinen amüsiert und zufrieden zu warten. Worauf?

Dahinter gibt der wolkenverhangene Himmel für wenige Minuten den Blick auf die Kuppel von Stift Klosterneuburg frei. Das Licht ist diffus – ideal für Portraits.

Es ist unser erster Besuch hier. Und wir spüren sofort etwas Besonderes. Als ob Architektur und Haltung ineinandergreifen. Weil dieser Ort aus einer Entscheidung heraus entstanden ist, die Mut und Verantwortung zugleich bedeutet – aus dem Willen einer Unternehmerfamilie, Kunst nicht zu besitzen, sondern weiterzugeben.

Ich kenne Martin Essl, den Sohn der Sammler Karl-Heinz und Agnes Essl. Ihm verdankte Wien im heurigen Frühjahr (2025) das Fest „75 Jahre EU“ im Stephansdom. Heute stehe ich in jenem Raum, der sein Elternhaus der Kunst ist. Nicht im privaten Sinn, sondern im übertragenen: als Ort des Vertrauens in das Menschliche.

Ich empfinde große Dankbarkeit, dass Menschen wie die Essls oder der Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner Kunst nicht nur als Kapital betrachten, sondern als Vermächtnis. Und auch Dank gegenüber den vielen, die dieses Projekt tragen. Den Museumsmanagerinnen, den Politikern, den Steuerzahlern, die es am Ende mitfinanzieren. Es ist leicht, sich über öffentliche Kulturförderung zu empören; aber wer hier durch die Räume geht, spürt, dass es sich lohnt.

Diese Fragen begleiten mich seit Jahren. Als Betrachter, nicht als Kritiker. Vielleicht ist Kunst dort, wo jemand das Sichtbare so ernst nimmt, dass es über sich hinausweist. Manchmal ist sie groß, manchmal klein, manchmal so unauffällig, dass man sie fast übersieht.

Ich bin kein unkritischer Bewunderer der Gegenwartskunst. Zu oft sehe ich darin bloß Geste und Ironie, Konzept statt Berührung. Aber wenn man sich auf die Werke einlässt, wenn man stehen bleibt und sieht, beginnt etwas zu wirken. Dann wird die sperrigste Form zu einer Einladung. Und plötzlich merkt man, dass diese Kunst vielleicht gar nicht gefallen will. Sondern etwas anderes tut: Sie weckt Bewusstsein.

Wir gehen in den Ausstellungsbereich und betreten den ersten Saal. Es ist still, nur das gedämpfte Knirschen der Schritte auf dem Betonboden. Wenig Besucher sind heute hier. Zeitweise sind wir mit den Künstlern allein. An der Wand hängen die glänzenden Karosserien von Andy Warhol – Rennwagen, abstrahiert zu Symbolen des Tempos, der Reproduktion, der Sehnsucht nach Geschwindigkeit. Ich bleibe davor stehen und denke: Das ist doch kein Bild eines Autos, sondern eines Zeitalters.

Warhols „Mercedes-Benz Formel Rennwagen W125“ ist ein Memento mori aus Chrom und Farbe. Geschwindigkeit vergeht, Ruhm vergeht, aber das Bild bleibt. Vielleicht ist das sein Trost: Dass auch das Flüchtige einen Ort in der Ewigkeit finden kann.

Andy Warhol, „Mercedes-Benz Formel Rennwagen W125“, 1987 rechts im Hintergrund und andere seiner bekannten Werke. Acryl und Siebdruck auf Leinwand.

Im nächsten Raum wie eine Antwort auf Warhols Kühle, hängt Robert Indianas „Classic Love“. Die vier Buchstaben sind so vertraut, dass ich sie fast übersehe. In dieser farbigen Wolle steckt eine Zärtlichkeit, die nichts Ironisches mehr hat. Sie ist handgemacht – eine textile Meditation über das, was bleibt, wenn alle Trends verflogen sind.

Ich bleibe lange davor stehen. Liebe als Muster, nicht als Pose. Vielleicht ist das schon der Unterschied zwischen Kitsch und Kunst: Dass das eine gefallen will, während das andere still bleibt und wartet, bis man bereit ist.

Robert Indiana, „Classic Love“, 1995. Wolle.

Ein paar Schritte weiter das Werk von Ida Szigethy. Ein Blick aus einem Rolls-Royce auf eine Wand, dahinter nichts als Dunkel. „Ohne Ausweg“, steht auf dem Schild. Ich spüre, wie sich der Raum verändert: Diese Malerei ist kein Luxusobjekt, sondern eine Beichte. Das glänzende Holzlenkrad wird zum Symbol jener Freiheit, die sich selbst überfordert.

Was vor dem Autoradio auf den ersten Blick so aussieht wie ein Stöckel von Yuliya’s braunen Schuhen, ist bei näherer Betrachtung der Daumen der rechten Hand der Pilotin, die gerade einen neuen Sender eingestellt hat.

Ida Szigethy, „Ohne Ausweg“, 1978/79. Öl auf Leinwand.

Ich denke an all die Fahrerinnen und Fahrer, die glauben, sie könnten das Leben steuern – bis sie begreifen, dass der Tunnel kein Irrtum, sondern Teil der Strecke ist. Szigethy malt diesen Moment ohne Pathos, aber mit der Klarheit einer Frau, die sich selbst nichts vormacht.

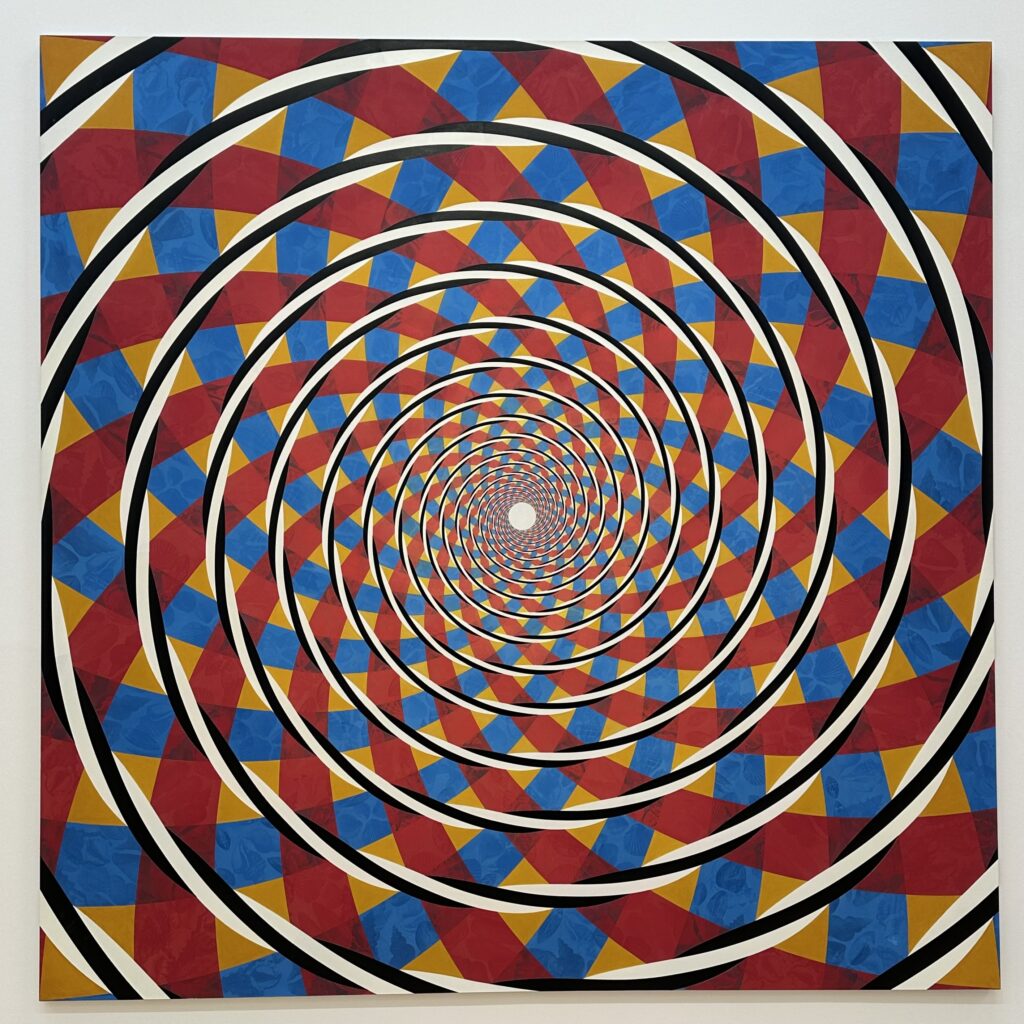

Vor einem der größten Werke des Raumes bleibe ich wie gebannt stehen: ein farbig pulsierender Strudel, eine Spirale, die mich in sich hineinzieht. Es könnte auch der Blick in den gezogenen Lauf eines teuren Luftdruckgewehres sein. Philip Taaffes Unit of Direction aus dem Jahr 2003.

Rot, Blau, Gelb – Primärfarben wie Signale – kreisen in präziser Geometrie um ein winziges Zentrum, das zugleich wie ein Auge und wie ein Versprechen wirkt.

Ich lese die Tafel daneben. Taaffe, so erfahre ich, hat sich jahrelang mit Ornamentformen aus verschiedenen Kulturen beschäftigt – von römischen Mosaiken über islamische Arabesken bis zu fernöstlichen Mandalas.

Je länger ich schaue, desto mehr erkenne ich: Diese Spirale ist kein Ornament, sondern eine Bewegung des Geistes. Sie zieht mich in etwas hinein, das weder rational noch dekorativ ist – ein Sog, der mich an das Denken selbst erinnert: Immer kreisend, suchend, niemals still.

Es ist faszinierend, wie Taaffe das Meditative der Form mit der Strenge der Mathematik verbindet. Sein Werk hat etwas zutiefst Spirituelles, auch wenn es das nie behauptet.

Vielleicht liegt die Kraft moderner Kunst gerade darin, dass sie sich nicht festlegt. Sie lässt Raum für Zweifel – und genau dort, im Zweifel, beginnt Erkenntnis.

Philip Taaffe, Unit of Direction, 2003. Mischtechnik auf Leinwand, Albertina Klosterneuburg – Sammlung Essl.

Nach der ornamentalen Strenge von Taaffe trete ich in einen Raum, der fast körperlich vibriert. Alexandre Diop, 1995 in Paris geboren, arbeitet mit allem, was die Welt ihm gibt: Metall, Latex, Leder, Holz, Zeitungen, Nägel, Stoffe. Seine Assemblagen sind keine Collagen im klassischen Sinn – sie sind Verdichtungen von Leben.

Ich lese seine Worte: „Ich muss von der Realität ausgehen, um eine neue zu erschaffen.“ Das ist kein Konzept, sondern eine Lebenshaltung. Vor seinem großen Werk – eine wuchernde Komposition aus Figuren, Stoffen, Farben, Gewalt und Zärtlichkeit – spüre ich die ganze Unruhe dieser Zeit. Diop lässt nichts unberührt: Rassismus, Kolonialgeschichte, männliche Macht, Spiritualität. Alles ist ineinander verflochten. Es ist, als würde die Leinwand atmen, kämpfen, schwitzen.

Diese Kunst ist nicht schön im klassischen Sinn. Aber sie ist wahrhaftig.

Alexandre Diop, „Ohne Titel“, um 2022. Assemblage aus Stoffen, Metall, Papier und Farbe. Albertina Klosterneuburg – Sammlung Essl.

Ein paar Räume weiter: Erwin Wurm.

Fünf Figuren stehen da, elegant und grotesk zugleich. Köpfe gibt es keine, die Körper enden abrupt in eckigen Blöcken. Anzüge, Stiefel, Kleider – makellos.

Ich muss lächeln. Wurm nimmt die modische Oberfläche ernst genug, um sie zu sprengen. Seine Box People sind Karikaturen unserer Gesellschaft: Zu perfekt, zu eckig, zu sehr auf Form und Status fixiert.

Ich frage mich, ob das Lachen über diese Figuren befreiend ist – oder beschämend. Wurm zeigt uns, wie sehr wir selbst in unseren Hüllen gefangen sind.

Und doch: Es steckt Zärtlichkeit darin. Seine Figuren sind verletzlich, obwohl sie so starr wirken. Vielleicht liegt darin die Pointe seines Werkes – dass hinter dem Absurden das zutiefst Menschliche aufscheint.

Erwin Wurm, „Box People“, um 2015. Textil, Holz, Schuhe, gemischte Materialien. Albertina Klosterneuburg – Sammlung Essl.

Nach Wurm wird es stiller. Kälter. Ich trete in den Raum von Bruno Gironcoli – und plötzlich besteht die Luft aus Metall. Vor mir liegt eine Figur, silbern, glatt, monumental: Daphne, 2002. Kein klassischer Akt, keine anmutige Verwandlung, sondern ein hybrides Wesen zwischen Mensch und Maschine, Opfer und Schöpfer.

Gironcoli sagte, er wolle den Menschen in all seinen „Abgründen und Zwanghaftigkeiten“ zeigen. Das tut er.

Diese Gestalt, halb liegend, halb aufgerichtet, mit geschlossenen Augen und einer Antenne aus dem Kopf, wirkt wie eine Kreuzung aus Mythos und Labor.

Ich kann nicht sagen, ob sie schläft oder träumt – oder ob sie längst aufgehört hat, beides zu tun.

In der makellosen Aluminiumhaut steckt etwas Unheimliches. Der Körper scheint gefroren in seiner eigenen Idee. Und doch liegt in dieser Kälte eine seltsame Würde.

Vielleicht ist das Gironcolis Beitrag zur großen Frage, was Kunst mit uns macht: Sie zwingt uns, auszuhalten, was wir sonst verdrängen würden.

Bruno Gironcoli, Daphne, 2002. Aluminium, Albertina Klosterneuburg – Sammlung Dagmar und Manfred Chobot.

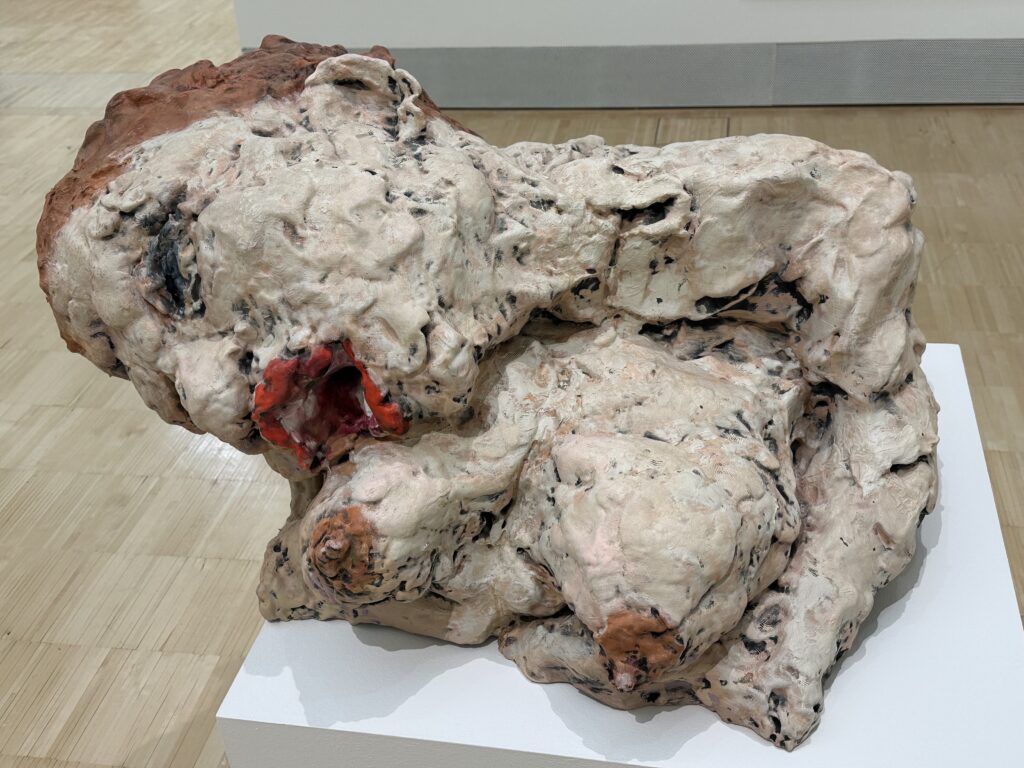

Dann ein unförmiger, fleischfarbener Körper, irgendwo zwischen Figur und Masse. Die Oberfläche scheint lebendig und zugleich wie verbrannt, durchzogen von schwarzen Adern, an manchen Stellen mit leuchtend rotem Acryl aufgerissen.

Der Titel: Eva Beresin, In Ekstase verweilen (2023).

Es ist eine Skulptur aus 3D-Druck und Acrylfarbe – eine groteske, fast komische Form, die an das Ungeformte im Menschen erinnert. Ich lese: „Familiensammlung Haselsteiner“ – und muss lächeln. Selbst in der Ekstase, so scheint es, bleibt in Österreich die Kunst ordentlich dokumentiert. Doch hinter der Ironie steckt etwas sehr Ernstes. Beresins Figur ist verletzlich, erschöpft, sinnlich, vielleicht erlöst.

Sie ruht in sich – oder in dem, was von ihr geblieben ist. Diese Arbeit, geschaffen von einer ungarisch-österreichischen Künstlerin, die seit Jahrzehnten mit Körperbildern ringt, scheint mir ein Kommentar zur Gegenwart zu sein:

Wir haben uns digitalisiert, perfektioniert, multipliziert. Und doch bleibt das Fleisch, die Form, die Sehnsucht nach Berührung.

Eva Beresin, In Ekstase verweilen, 2023. Acryl auf 3D-Druck, PLA. Albertina Klosterneuburg – Familiensammlung Haselsteiner.

Ein paar Schritte weiter begegne ich einem anderen Gegenpol zur Materialfülle: Elena Koneff, geboren 1939 in Moskau, emigrierte 1979 nach Wien. Ihre Arbeiten sind monochrom schwarz, gewebt aus Kordeln, Gummi, Sisal und Harz. Die Serie Black Relief (1978) wirkt wie ein Dialog zwischen Textil und Kosmos.

Knoten, Schlingen, Fasern: Alles scheint sich in einer stillen Gravitation zu bewegen, als würde die Materie selbst über die Schwerkraft des Lebens nachdenken.

Ich empfinde große Ruhe vor diesen Werken. Nach all der expressiven Lautstärke der Gegenwartskunst ist Koneffs Schwarz fast eine Gebetshaltung.

Ihre Reliefs erinnern an Wunden, die zu Ornamenten geworden sind – an Verbindungen, die reißen und sich wieder schließen.

Vielleicht ist das, was mich so berührt, die Demut dieser Kunst: Kein Lärm, kein Anspruch, nur ein leises Atmen im Raum.

Elena Koneff, Schwarzes Relief, 1978. Kordel, Gummi, Sisal, Farbe, Harz. Albertina Klosterneuburg.

Und dann, fast als stilles Echo auf Koneffs schwarze Reliefs, sehe ich Werke von Soli Kiani, geboren 1981 im Iran.

Schwarz, Weiß, Seile – eine Sprache der Gegensätze. Kiani arbeitet mit denselben Materialien, die im Iran bei Hinrichtungen verwendet werden. Sie verwandelt sie in etwas anderes: In Sinnbilder von Befreiung, in poetische Widerstände gegen das Verstummen.

Ihre Arbeiten sind kraftvoll, aber nicht laut. Sie erzählen von weiblicher Identität zwischen Tradition und Moderne, Religion und Säkularität, Schuld und Stolz.

Was mich besonders bewegt: In dieser Schwere liegt etwas zutiefst Versöhnliches.

Weil Kiani nichts zerstören will. Sie will verwandeln. In den Seilen, die sie zu Skulpturen knüpft, verdichtet sich die Spannung des Lebens. Jeder Knoten ist zugleich Fessel und Verbindung.

Als ich mich umdrehe, sehe ich Yuliya vor diesen Figuren stehen – in sanftem Rosa, die Hand auf der Tasche, still, aufmerksam. Ein schöner Moment: Zwei Frauen, die sich nicht kennen, und doch etwas Gemeinsames teilen – das stille Wissen, dass Freiheit immer eine innere Bewegung bleibt.

Soli Kiani, Installation aus der Serie „Black Line“, um 2020. Seile, Stoff, Harz. Albertina Klosterneuburg.

Hinter den Seilfiguren von Soli Kiani erkenne ich an der Wand noch einmal ein rundes, fast mandalaartiges Werk von Elena Koneff. Ein schwarzes Relief aus Kordeln und Gummi, das wie ein stiller Planet im Hintergrund ruht.

Dieses Werk scheint die Szene zu umarmen: Die Bewegung der Stricke bei Kiani antwortet auf die geordnete Ruhe Koneffs.

Das Schwarz beider Arbeiten ist kein Nichts, sondern ein Speicher von Bedeutung. Ein Stoff, der Licht verschluckt, um Tiefe zu erzeugen.

Elena Koneff, „schwarzer Schild“ (mein Titel), Kordel, Gummi, Sisal, Farbe, Harz. Albertina Klosterneuburg

Draußen, zwischen den Ausstellungsräumen, stehen wir vor einer silbernen Abdeckung aus Metall. Darauf in schwarzen Lettern: STYX. Zuerst halte ich es für eine Wasserleitung, dann für ein Kunstwerk. Doch ein Mitarbeiter erklärt uns: „Das ist die Abdeckung eines Kunstwerks – ‚Welle‘. Die Firma, die sie gefertigt hat, heißt Styx.“ Ein schöner Zufall: Der Name erinnert an den Fluss, der Leben und Tod trennt – und verbindet.

Hier oben, zwischen Glas, Beton und Rasen, fließt er als Kunstwerk weiter. Still, metallisch, aber voller Bedeutung. Oder vielleicht ist die Welle einfach eine zärtliche Geste an eine Frau, die sich hier Blumen wünschte.

Abdeckung der „Welle“ – gebaut von Firma Styx im Atrium der Albertina Klosterneuburg.

Danach folgen wir dem Duft von Kaffee. Oben, beim Café neben den Ausstellungsräumen, stehen sie in der Vitrine: Rosa und gelbe Cremeschnitten, so weich und leicht wie ein ironischer Nachsatz der Kunst.

Wir teilen keine, weil ich Yuliya noch ein spätes, gutes Mittagessen zaubern werde. Aber wir lachen, weil diese süße Kreation für uns im Moment auch Kunst ist. Alles, was eben noch schwer war – Gewalt, Schmerz, Verwandlung – löst sich auf in Süße und Staubzucker.

Cremeschnitten im Café der Albertina Klosterneuburg.

Bevor wir gehen, halten wir noch inne. Eine Wand voller Bücher mit der Aufschrift Kunst der Gegenwart – in kräftigem Rot, als wollte sie sagen: Das Heute zählt. Wir sehen uns an, lächeln. Ja. Das tut es.

Harald und Yuliya Preyer vor der Bücherwand „Kunst der Gegenwart“.

Und dann, unten nach dem Ausgang, das letzte Foto. Das Licht ist weicher geworden, die Luft still.Yuliya lehnt sich an mich, die Wiesen leuchten hinter uns, als hätten sie alles gehört. Die Pferde sind noch in ihren Koppeln.

Wir denken an Michaelina Wautier gestern im KHM, an Wurm, Diop, Gironcoli, Beresin, Koneff, Kiani heute hier – und an all das, was sie gemeinsam verbindet: Mut, Genialität und Menschlichkeit.

Wir fühlen uns bestätigt: Die größte Gegenwartskunst bleibt die Liebe.

Harald und Yuliya Preyer vor der Albertina Klosterneuburg im warmen späten Nachmittagslicht des Herbstes.

Kurzbeschreibung

Ein persönlicher Rundgang durch die Ausstellung DE SCULPTURA in der Albertina Klosterneuburg. Harald Preyer begegnet Werken von Wurm, Gironcoli, Koneff und anderen – mit Wertschätzung, kritischer Distanz und offenem Herzen. Eine Einladung, Kunst als Spiegel des Lebens zu sehen.

Text und Fotos: Harald R. Preyer

Ein Zwiegespräch in Farbe und Licht von Harald R. Preyer

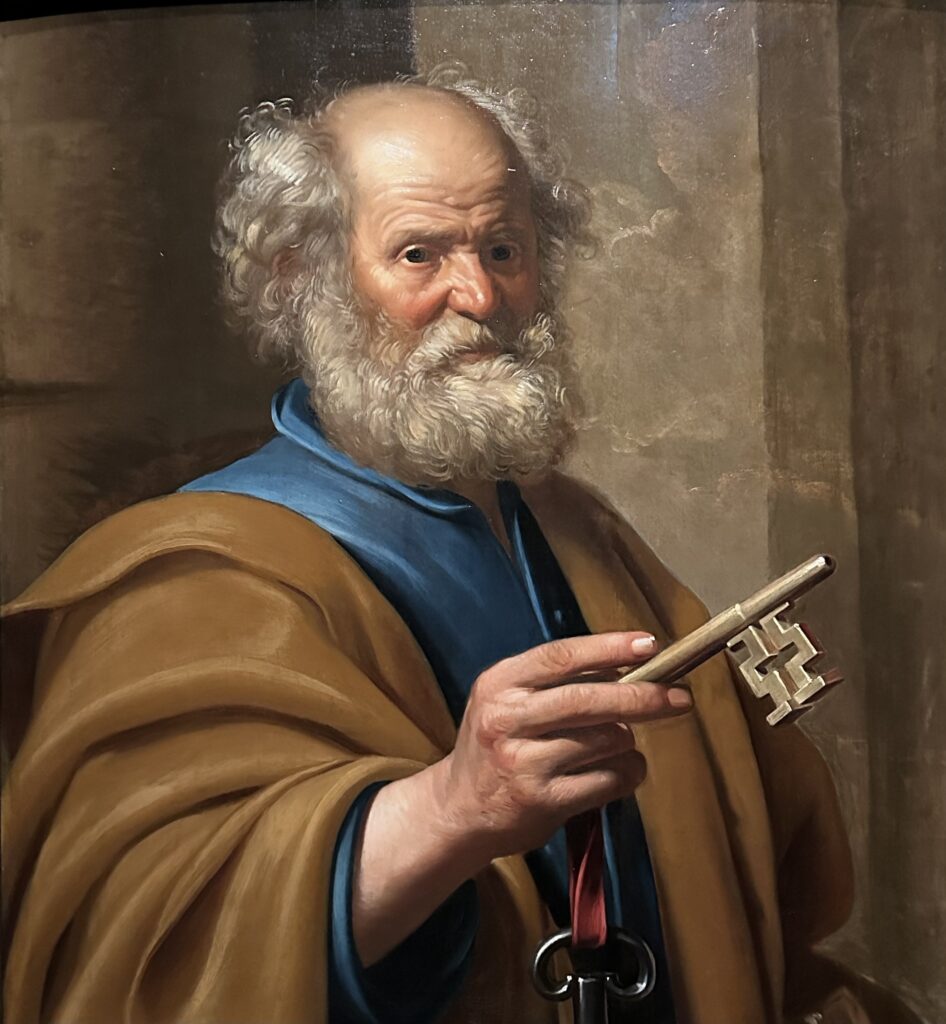

Petrus (leise, aber bestimmt):

Ich trage den Schlüssel, Symbol der Macht, die mir anvertraut wurde.

Christus sprach: „Dir will ich die Schlüssel des Himmelreichs geben.“

Mein Blick ist fest, mein Griff sicher. Ich bin Wächter des Glaubens,

Hüter der Ordnung, Träger der Verantwortung.

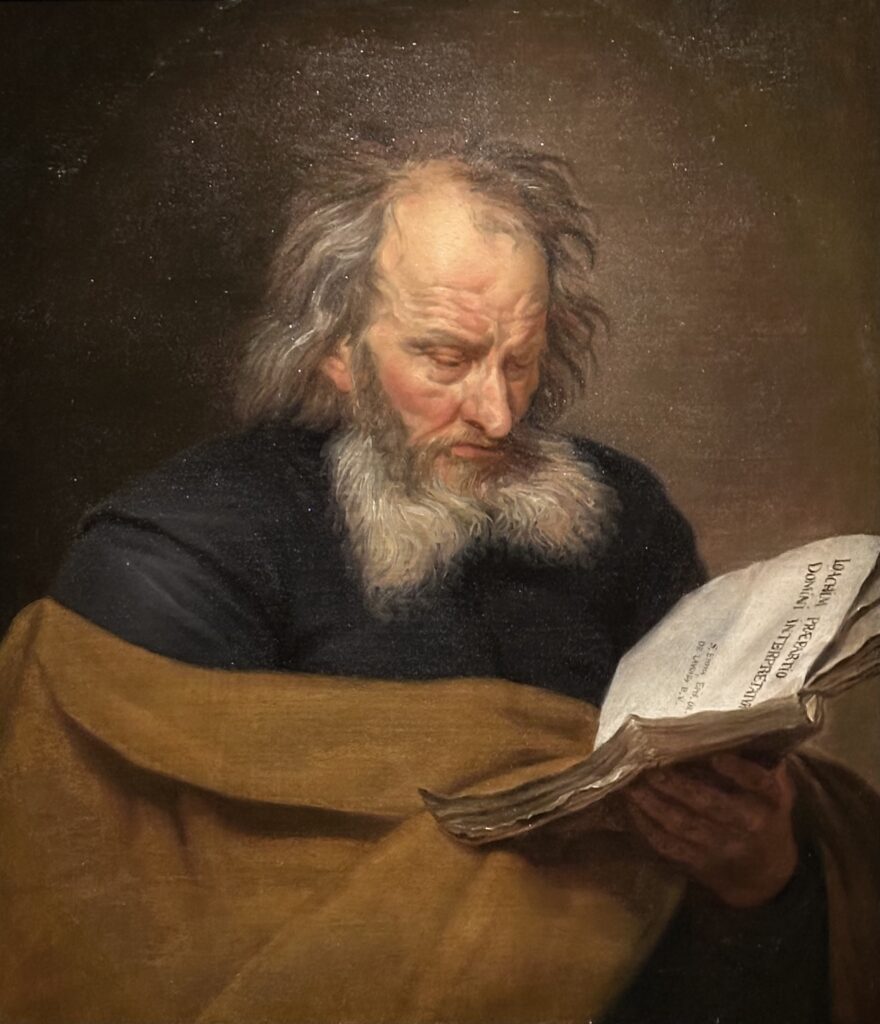

Joachim (nachdenklich):

Und ich trage das Buch – nicht, um zu lehren, sondern um zu verstehen.

Spät im Leben habe ich noch ein Wunder erfahren,

das mich zum Vater der Jungfrau Maria machte.

Ich lese, um in den Worten Gottes

den Sinn meines Alters zu finden.

Petrus:

Dein Licht ist weich, dein Blick gesenkt – du suchst in der Tiefe.

Ich hingegen stehe im Steinportal, das den Himmel andeutet,

und halte den Schlüssel gegen das Licht,

als wolle ich die Schwelle öffnen.

Joachim:

Dein Licht kommt von außen, meines von innen.

Dein Künstler wollte zeigen, wie die Welt dich ehrt,

meine Malerin wollte zeigen, wie die Seele still wird.

Sie kannte das Herz besser als den Glanz.

Petrus:

Ich bin fest, klar umrissen – geschaffen, um Glauben zu bekennen.

Du bist weich, verhalten, geschaffen, um Glauben zu fühlen.

Wir beide tragen das gleiche Geheimnis:

Gott offenbart sich im Menschen – im Zweifel wie im Vertrauen.

Joachim (lächelnd):

Vielleicht, Bruder, braucht der Himmel beides:

die Hand, die den Schlüssel hält,

und das Herz, das die Schrift versteht.

Petrus:

Dann sei mein Lesen dein Schlüssel,

und dein Schweigen meine Antwort.

So schließt sich der Kreis:

Der Glaube in Tat und Stille –

die Liebe in Macht und Demut.

Geboren in Brügge, war Van Oost einer der bedeutendsten flämischen Maler des 17. Jahrhunderts. Nach Studien in Italien stand er unter dem Einfluss von Guido Reni und Caravaggio, deren Lichtdramaturgie und klassizistische Klarheit er zu einer eigenen Form des flämischen Illusionismus¹ verband.

Seine Werke zeigen Heilige und Patrizier mit starker plastischer Präsenz, häufig in warmem Kolorit und ruhiger Monumentalität. Der „Hl. Petrus“ aus der Sint-Salvatorskathedraal in Brügge zeigt ihn als Apostel der Autorität – die faltenreiche Gewandung und der metallische Glanz des Schlüssels sind Sinnbilder kirchlicher Würde und Verantwortung.

Eine der bemerkenswertesten Künstlerinnen des flämischen Barock – und zu ihrer Zeit fast vergessen. Sie arbeitete in Brüssel, gemeinsam mit ihrem Bruder Charles, und wurde vom Erzherzog Leopold Wilhelm, dem Kunstmäzen der Habsburger, gefördert.

Ihr „Hl. Joachim lesend“ (Kunsthistorisches Museum Wien) offenbart ihre Stärke: die Verbindung von menschlicher Innerlichkeit² und malerischer Feinheit. Wautier zeigt Joachim, den Vater Marias, in stiller Versenkung – kein Held, sondern ein Hörender. Das warme, gedämpfte Licht legt sich wie eine Decke über ihn; es ist das Licht des Nachdenkens, nicht des Ruhms.

Während Van Oost auf äußere Präsenz, Würde und Symbolkraft zielt, sucht Wautier die leise Bewegung der Seele.

So wie Petrus und Joachim zwei Pole des Glaubens verkörpern – den handelnden Apostel und den lauschenden Vater –, so verkörpern auch Van Oost und Wautier zwei Wege der Kunst:

den Weg der Darstellung und den Weg der Erkenntnis.

Beide aber münden – wie die Figuren selbst – in einer gemeinsamen Wahrheit:

„Der Himmel braucht beides – die Hand, die öffnet, und das Herz, das versteht.“

¹ Illusionismus: Malweise, die durch geschickte Lichtführung und Raumdarstellung den Eindruck von Dreidimensionalität und stofflicher Realität erzeugt.

² Innerlichkeit: künstlerische Betonung des seelischen Ausdrucks über äußere Handlung oder Repräsentation.

Ein Essay über eine fast vergessene Meisterin des flämischen Barock

von Harald R. Preyer

Manchmal steht man vor einem Gemälde und spürt, dass es spricht – aber anders, leiser, tiefer als die lauten Bilder ringsum.

So erging es mir in der Ausstellung „Michaelina Wautier“ im Kunsthistorischen Museum Wien.

Yuliya und ich standen vor dem Heiligen Joachim, einem alten Mann, der in sein Buch vertieft ist. Kein Prunk, kein Pathos, kein Glanz. Nur Licht, das aus der Stille kommt.

Und plötzlich fiel mir auf: kein Name.

Keine Signatur, kein stolzes „fecit“.

Nichts, was Besitz oder Ruhm beansprucht.

Nur ein Bild, das einfach da ist – und einen anschaut, als wüsste es, was es weiß.

Michaelina Wautier, geboren um 1604 in Mons, gestorben 1689 in Brüssel, war alles, was sie im 17. Jahrhundert nicht sein durfte: eine Frau, die Historien malt, männliche Akte studiert, sich in Theologie und Mythologie auskennt – und sich traut, den inneren Menschen zu zeigen, nicht den äußeren Helden.

Während ihre männlichen Kollegen um Rubens, Jordaens und van Dyck mit großen Werkstätten und noch größeren Gesten die Welt eroberten, blieb sie eine Einzelne in einem System, das Frauen bestenfalls als Dilettantinnen duldete.

Sie signierte selten, arbeitete ohne Schule, ohne Schüler, ohne Protektion.

Das allein genügte, um aus der Geschichte zu verschwinden.

Denn der Ruhm des Barock war ein Netz aus Namen, Märkten und Männern.

Von den heute bekannten rund zwei Dutzend Gemälden Wautiers sind nur wenige signiert.

Die bekannteste Inschrift findet sich auf dem monumentalen Triumph des Bacchus (1650, Kunsthistorisches Museum Wien):

Michaelina Wautier, inv. et fecit 1650.

(Michaelina Wautier erfand und malte dieses Werk.)

Diese Formel ist ein Statement.

Sie beansprucht nicht nur das Handwerk, sondern auch die Erfindung – das geistige Eigentum.

Für eine Frau des 17. Jahrhunderts war das revolutionär.

Doch genau dieses Selbstbewusstsein war ihr Hindernis: Es passte nicht in eine Zeit, die Frauen in das Private, das Zarte, das Dekorative verbannte.

Viele ihrer Werke wurden später Männern zugeschrieben – ihrem Bruder Charles Wautier, dem flämischen Maler Jacob van Oost oder anderen Zeitgenossen.

Erst die belgische Kunsthistorikerin Katlijne Van der Stighelen wies im 21. Jahrhundert nach, dass Michaelina keine Fußnote, sondern eine Meisterin war.

Wer heute ihre Gemälde betrachtet, erkennt sofort, was sie von ihren männlichen Kollegen unterscheidet:

Van Oost lässt das Licht von außen kommen – von einer göttlichen Quelle, die den Körper modelliert.

Wautier lässt es von innen leuchten.

Ihr „Hl. Joachim lesend“ ist nicht spektakulär, sondern menschlich.

Der Alte liest nicht, um zu lehren, sondern um zu verstehen.

Er hat nichts mehr zu beweisen.

Das Licht, das auf seine Stirn fällt, ist kein theatralischer Schein, sondern ein stilles Wissen.

Hier malt keine Repräsentation, sondern Empathie.

Keine Pose, sondern Präsenz.

Und man spürt: Diese Malerin kannte das Herz besser als den Glanz.

Dass Michaelina Wautier in Vergessenheit geriet, war kein Zufall, sondern System.

Die Kunstgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts schrieb Helden, nicht Menschen.

Sie suchte Namen, Schulen, Epochen – nicht Stille, Demut oder seelische Wahrheit.

Eine Frau, die unabhängig arbeitete, ohne Nachfolger, ohne Nachlass, passte nicht in dieses Schema.

Doch genau das macht sie heute so modern.

In einer Zeit, in der wir nach Authentizität hungern, nach Bildern, die nicht inszenieren, sondern verstehen wollen, spricht ihre Kunst wieder direkt zu uns.

Sie malte keine Macht, sondern Gnade.

Keinen Triumph, sondern Wahrhaftigkeit.

Sie hat nicht versucht, sich zu beweisen – sie hat versucht, zu sehen.

Rubens war der Maler des Glanzes.

Wautier ist die Malerin des Gewissens.

Er feiert den Körper, sie erkennt die Seele.

Er malt die Welt, wie sie sich zeigt; sie malt, wie sie fühlt.

Vielleicht ist das der Grund, warum sie uns heute näher ist als ihre berühmten Kollegen:

weil sie nicht mit uns spricht, sondern uns zuhört.

Ihre Bilder sind keine Predigten, sondern Antworten auf Fragen, die wir noch gar nicht zu stellen wussten.

Und vielleicht liegt genau darin ihre Größe:

Sie hat ihre Werke nicht signiert,

weil sie wusste, dass das, was zählt,

nicht der Name ist,

sondern das Licht, das bleibt.

Am Montag hören wir von Jona, der vor Gott flieht – und doch erfährt: Selbst in der Tiefe des Meeres bleibt Gottes Hand bei uns, um uns neu ans Licht zu führen.

Am Dienstag begegnen wir einer Stadt, die auf das Wort Gottes hört – und entdecken: Wo Umkehr geschieht, verwandelt sich Gericht in Gnade.

Am Mittwoch zeigt uns Gott sein Herz – weiter als unser Zorn, barmherziger als unsere Gerechtigkeit: Er sorgt sich um Menschen und Geschöpfe, selbst um Ninive und den kleinen Rizinus.

Das ganze Buch Jona kann man gemütlich in fünfzehn Minuten lesen.

Den ersten Teil kennen viele noch aus der Kinderbibel – die Geschichte vom Propheten, der vor Gott flieht und von einem großen Fisch gerettet wird.

Die anderen beiden Teile der lectio continua – der fortlaufenden Lesung – sind weniger bekannt. Dabei sprechen sie tief in unsere Zeit hinein:

Sie erzählen von Umkehr, Versöhnung und einem Gott, der Mitleid hat mit allen Menschen und mit seiner ganzen Schöpfung.

Wie gut täte es unserer Welt, wenn auch die Friedensgespräche unserer Tage so gnädig endeten wie dieses kleine Buch – entstanden wohl im 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus, als Hoffnungsgeschichte für eine neue Zeit nach dem babylonischen Exil.

Detail am Rande: In der Stadt Rom wurde heute als Lesung der Beginn der Apostelgeschichte statt des dritten Kapitels des Jona Buches verwendet, weil dort der heutige Rosenkranz Tag als das wichtigere Fest gefeiert wird.

Mystik ist – so sagt der Philosoph Gernot Böhme – die Erfahrung der Einheit mit dem Ganzen.

Ergänzend fügt er hinzu: »Das Ganze tritt in den Schriften der Mystiker unter verschiedenen Namen auf, als Gott, Es, Sein oder auch Nichts.«

Der Philosoph Gernot Böhme (1937-2022) unterschiedet die aufsteigende von der absteigenden Mystik.

Die aufsteigende Mystik, für die Platon (428-348 v. Chr.) steht, ist nur durch Denken oder geistige Anschauung möglich. Es gilt, sich aus der bunten Mannigfaltigkeit der Dinge zu lösen und das Augenmerk auf die ewigen Ideen zu richten. Die Einheit des Ganzen ist in der Idee des Guten begründet.

Als Beispiel für die absteigende Mystik nennt Böhme den Zen-Buddhismus. Für diesen liegt das Ganze im Einzelnen. Es kann nur erreicht werden, wenn man mit einem einzelnen Ding wirklich in Berührung kommt, wie dies beim Bogenschießen, beim Ikebana oder bei der Teezeremonie der Fall ist.

Dieser Erfahrung der Einheit sind die Trennungen entgegenge-setzt, die unser durchschnittliches Dasein bestimmen. Sie liegen vor beim Handeln, das auf Ziele ausgerichtet ist, und beim Denken, das sich auf Objekte bezieht, von denen wir uns unter-scheiden.

Es gilt, diese Trennung von Zeit zu Zeit zu überwinden. Diese Überwindung macht sich nicht von selbst, es bedarf einer absichtslosen Absicht, einer Kunst des Sichlassens.

Quelle: Der Philosophie-Kalender 2025, Eintrag vom 23.9.2025

Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat kürzlich ein historisches Gutachten veröffentlicht. Schöne Worte, an die sich die wesentlichen Emittenten nicht halten werden? Oder ein neuer Deutungsrahmen?

Ein indonesischer Industriepark auf den Nordmolukken: Der Internationale Gerichtshof hat sich mit der Frage beschäftigt, welche rechtlichen Konsequenzen sich für Industriestaaten aus von ihnen verursachten Klimaschäden ergeben. © Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images – Quelle: ZEIT vom 24.7.2025

🌍 Staaten sind völkerrechtlich verpflichtet, gegen den Klimawandel vorzugehen. Klimaschutz gilt als Menschenrecht.

Ich bin kein Klimaexperte. Auch kein Technologe. Meine Kompetenz liegt im Stellen systemischer Fragen, die andere Perspektiven öffnen – und dadurch wirken.

👉 Warum handeln Menschen nicht, obwohl sie wissen, was richtig wäre?

👉 Warum verändern sich Systeme erst, wenn ökonomische Anreize dazukommen?

👉 Was wäre, wenn wir Verantwortung nicht als Last, sondern als Hebel sehen würden?

Ein Beispiel

Solange Hotels nur appellieren, dass Gäste ihre Handtücher öfter verwenden, bleibt das Verhalten gleich. Erst als Hoteliers erkannten, dass sie damit Kosten sparen, wurde aus Moral Routine.

Daher meine Grundthese:

Klimaschutz funktioniert, wenn er sich auch rechnet. Und nur dann.

Werte und Wirkung brauchen einander – genau wie Verantwortung und Realismus.

Das Gutachten von Den Haag liefert keine Lösung. Aber es eröffnet einen neuen Deutungsrahmen.

Und genau hier beginnt „systemische Feldarbeit“:

🌀 Komplexität verstehen.

🔁 Dynamiken sichtbar machen.

🗝️ Räume für neue Entscheidungen schaffen.

Wenn du mit mir an solchen Fragen arbeiten willst – gerne im Dialog.

#SystemischesCoaching #Klimawandel #Leadership #IGH #Verantwortung #FragenStattAntworten #Perspektivenwechsel #ZukunftGestalten #AmorVincit

Am Donnerstag habe ich mit Yuliya in der Albertina ein sehr sympathisches Ehepaar aus Deutschland kennengelernt. Sie kommt aus Bayern und hat einige Semester Kunstgeschichte studiert. Er kommt aus dem Norden und ist Physiker.

Die beiden beklagten, dass sie noch nie in einem „richtigen“ Wiener Kaffeehaus waren, weil vor den bekannten immer Warteschlangen sind. Bald kamen wir auf die Frage: „Gibt es für Sie Gott?“

Gestern waren wir dann gemeinsam im Stephansdom. Ich habe den beiden meine Lieblingskirche als das gezeigt, was sie für mich ist – eine Liebesgeschichte mit Gott.

Sie haben mich anschließend im Diglas in der Wollzeile auf einen Melange eingeladen. Dann bekam ich auf WhatsApp eine Nachricht, die mich sehr freut.

Lieber Harald,

vielen Dank für die Fotos und Deine persönlichen Worte.

Dieser Wienbesuch wurde zu etwas ganz Besonderen und Einmaligem. Welch glückliche Fügung, Dich zu treffen und Deine warmherzige, großzügige Freundschaft teilen zu können!

Wir hoffen, in Kontakt zu bleiben und Euch wieder zu treffen.

Herzlichst,

Elisabeth und Wolfgang

Der ZEIT-Artikel über die Hethiter enthält eine Fülle an faszinierenden, für uns heute unerwarteten oder geradezu unglaublichen Aussagen, die unser modernes Weltbild in Frage stellen. Hier eine Auswahl der bemerkenswertesten und überraschendsten Punkte liebevoll kuratiert mit AI von Harald R. Preyer.

Der wirklich grossartige Artikel ist lang. Ich habe mehr als eine halbe Stunde am Montag Morgen von 5 Uhr 30 an gelesen. Bei zwei Tassen Tee. Hier ist das Original als kleines Geschenk für einen guten Start in eine neue Woche.

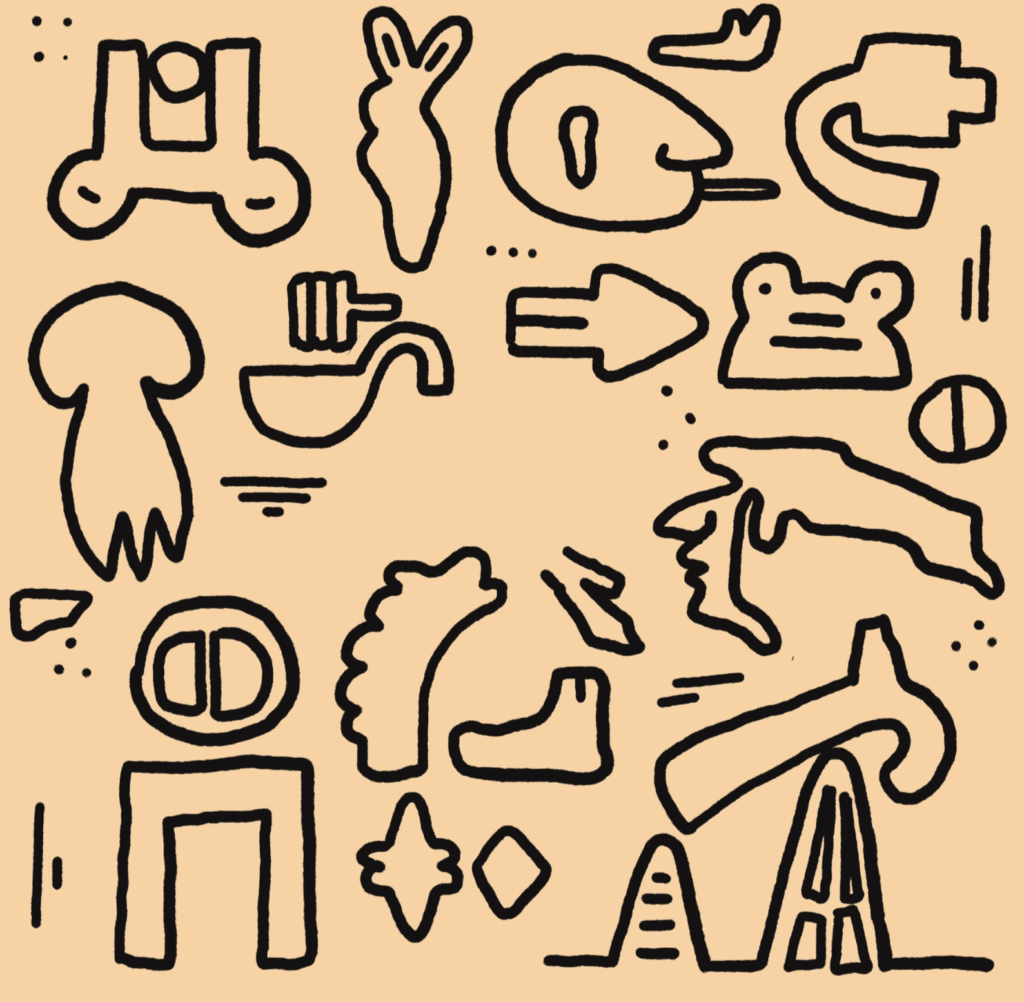

Moderne Interpretation der hethitischen Keilschrift. Illustration: Ben El Halawany für DIE ZEIT.

1259 v. Chr. zwischen Hattusili III. und Ramses II. – eine Kopie davon steht heute im UNO-Sicherheitsrat.

Unglaublich, weil: In einer Epoche, die wir meist mit Gewalt, Primitivität oder Revanchedenken assoziieren, wurde ein Vertrag geschlossen, der ausdrücklich „guten Frieden und gute Brüderschaft für immer“ stiften sollte.

Zivilrecht statt Rache: Wenn jemand verletzt wurde, musste der Täter für medizinische Behandlung sorgen.

Unglaublich, weil: Diese Form von Ausgleichs- statt Strafrecht klingt moderner als manches heutige Unrecht in sozialen Systemen.

Die Hethiter kannten offizielle Trennungsregelungen.

Unglaublich, weil: Wir moderne Gesellschaften diskutieren heute noch hitzig über Familienmodelle, die vor 3.000 Jahren bereits institutionell geregelt waren.

Wenn Telipinu (Gott des Korns) beleidigt war, vertrockneten Felder und Tiere verließen ihre Jungen – bis man ihn mit Honig, Butter und Wein zurücklockte.

Unglaublich, weil: Diese Rituale verbinden auf poetische Weise kosmische Kräfte mit menschlichem Verhalten – eine frühe Form ökologischen Denkens.

Der Kikkuli-Text ist ein 214-Tage-Trainingsplan für Streitwagenpferde aus dem 15. Jh. v. Chr.

Unglaublich, weil: Die Präzision erinnert an moderne Sportwissenschaft – Jahrtausende vor dem Internet, vor Strom, ja sogar vor Eisen.

Statt sie zu unterdrücken, integrierten sie fremde Gottheiten, beteten sie in der Originalsprache an und hielten deren Mythen in Archiven fest.

Unglaublich, weil: Das klingt nach interreligiösem Respekt und kultureller Vielfalt – etwas, das wir bis heute nicht selbstverständlich leben.

Hethitisch nutzte rund 500 Zeichen, von denen viele mehrdeutig waren (Silbe, Wort oder Kategorieanzeige).

Unglaublich, weil: In einer Zeit, in der unsere Aufmerksamkeitsspanne unter eine Minute gesunken ist, brauchten Hethitologen drei Stunden für ein Zeichen – und waren bereit, ihr Leben dafür aufzuwenden.

Hattusili I. ruft im Sterben nach „Hastayar“ – vermutlich seine Geliebte, nicht seine Ehefrau.

Unglaublich, weil: Diese intime Menschlichkeit taucht mitten in einem offiziellen Staatsdokument auf – vermutlich durch einen „Fehler“ des Schreibers. Und berührt Leser:innen 3.500 Jahre später.

Klimakrise, Fachkräftemangel, Pandemie, Militärausgaben, Fernhandelabhängigkeit, Polykrise – all das findet sich bei den Hethitern vor ihrem Zusammenbruch.

Unglaublich, weil: Es wirkt wie ein historischer Spiegel unserer Zeit – ein Echo, das zur Demut und Weitsicht mahnt.

Alles, was wir über die Hethiter wissen, verdanken wir also ihrem Untergang und Feuer.

Unglaublich, weil: Es ist eine bittere Ironie der Geschichte – das Wissen über ihre Existenz blieb nur durch Katastrophen erhalten.

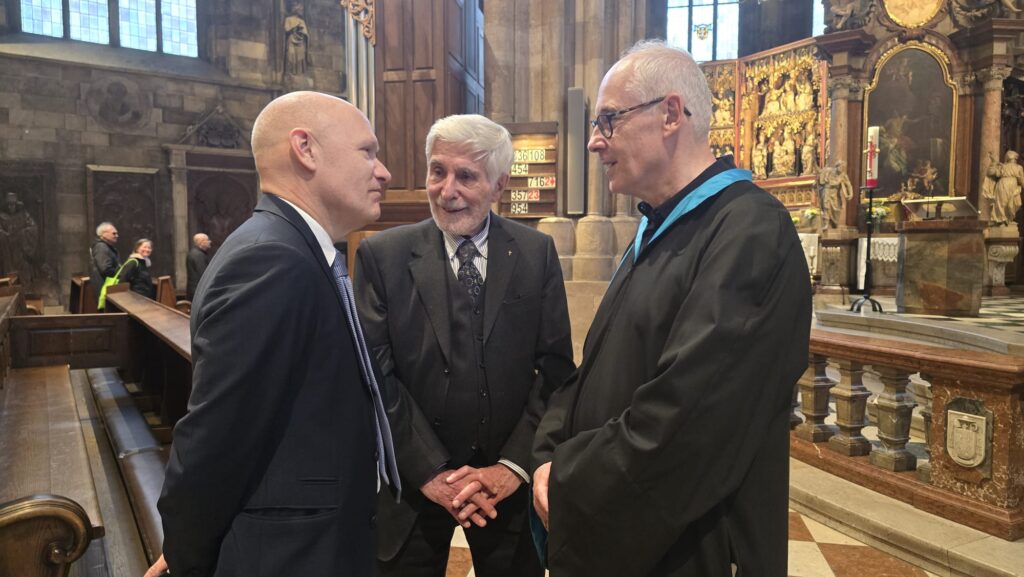

Ein ökumenischer Abend für den Frieden in Europa im Wiener Stephansdom

Der Stephansdom war gut besucht an diesem Freitagabend, dem 9. Mai 2025 um 18:00 Uhr – genau 75 Jahre nachdem Robert Schuman seine berühmte Rede hielt, die in weiterer Folge zur Gründung der Europäischen Union führte. Während die reguläre Heilige Messe in der Unterkirche gefeiert wurde, versammelten sich in der Oberkirche mehr als tausend Menschen zu einem besonderen ökumenischen Gottesdienst anlässlich 75 Jahre Schuman-Erklärung – einem Meilenstein europäischer Friedensgeschichte.

Vor einem Jahr wurden Peter Roland und Harald Preyer von der Kandidatin zum Europa Parlament Valeria Foglar-Deinhardstein zu einer Kundgebung rundum die Europa-Wahl 2024 am Stephansplatz eingeladen. Damals entstand die Idee für diesen Ökumenischen Europa Gottesdienst. Martin Essl hat dann den Longfieldchor unter Georg Weilguny dafür begeistert und die Feier ermöglicht.

Dompfarrer Toni Faber als Gastgeber und Superintendent Matthias Geist gestalteten gemeinsam einen liturgischen Rahmen, der sowohl der Würde des Ortes als auch der Aktualität des Anliegens gerecht wurde. Beide Priester begrüßten gemeinsam, sprachen die Fürbitten abwechselnd und spendeten gemeinsam den aaronitischen Segen. Gelebte Ökumene in der Liturgie.

Peter Roland, selbst Zeitzeuge (und Autor der lateinischen Hymne im Jahr 2003 gemeinsam mit Peter Diem), schilderte bewegend seine Erinnerungen an die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. „Die Europäische Union ist das größte Friedensprojekt aller Zeiten – und nur möglich, weil sie auf christlichen Prinzipien gründet“, sagte er sinngemäß.

Generalsekretär Nikolaus Marschik vom Außenministerium in Vertretung von Frau Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger (Ehrenschutz) hob die heutige Bedeutung Europas als Friedensgarant hervor – in einer Zeit, in der diese Werte keineswegs selbstverständlich sind. Auch etliche Mitglieder des diplomatischen Corps haben den Gottesdienst genossen.

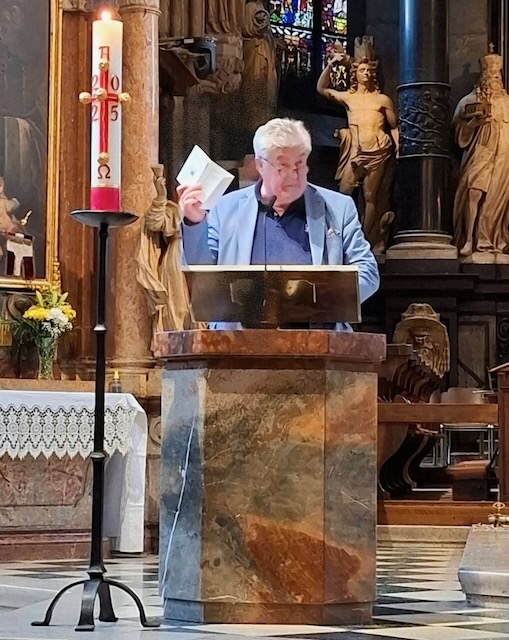

Harald Preyer trug ein Friedensgedicht vor, das auf dem Europagebet von Kardinal Carlo Maria Martini basiert – eine Brücke zwischen Spiritualität und politischer Vision.

Der LONGFIELD GOSPEL Chor mit über 200 Sängerinnen unter der Leitung von Georg Weilguny verlieh dem Abend seine emotionale Kraft. Schon während der Gospel-Messe erfüllten Dynamik, Bewegung, Freude, Lachen und feierliche Ernsthaftigkeit das volle Kirchenschiff. Als die lateinische Europahymne erklang – erst vom Chor gesungen, dann von allen gemeinsam stehend und mit Inbrunst wiederholt – war der Dom erfüllt von einem vielstimmigen Bekenntnis: „Est Europa nunc unita – et unita maneat!“

Ein Handyvideo von Johannes Maria Lex fängt den Beginn dieses berührenden Moments ein – ein herzliches Lachen und der Klang von über tausend Stimmen für unsere größere Heimat: EUROPA.

Est Europa nunc unita – der lateinische Text der Europahymne.

Begleitheft zum Ökumenischen Europa Gottesdienst.

Herzlichen Dank den vielen lieben Menschen, die diesen Abend und den Gottesdienst möglich gemacht haben!

Die Fotos in diesem Beitrag kommen von David Friesacher und Robert Hailwax. Vielen herzlichen Dank dafür.