Ein Zwiegespräch in Farbe und Licht von Harald R. Preyer

Ein imaginärer Dialog zwischen dem Hl. Petrus und dem Hl. Joachim

Petrus (leise, aber bestimmt):

Ich trage den Schlüssel, Symbol der Macht, die mir anvertraut wurde.

Christus sprach: „Dir will ich die Schlüssel des Himmelreichs geben.“

Mein Blick ist fest, mein Griff sicher. Ich bin Wächter des Glaubens,

Hüter der Ordnung, Träger der Verantwortung.

Joachim (nachdenklich):

Und ich trage das Buch – nicht, um zu lehren, sondern um zu verstehen.

Spät im Leben habe ich noch ein Wunder erfahren,

das mich zum Vater der Jungfrau Maria machte.

Ich lese, um in den Worten Gottes

den Sinn meines Alters zu finden.

Petrus:

Dein Licht ist weich, dein Blick gesenkt – du suchst in der Tiefe.

Ich hingegen stehe im Steinportal, das den Himmel andeutet,

und halte den Schlüssel gegen das Licht,

als wolle ich die Schwelle öffnen.

Joachim:

Dein Licht kommt von außen, meines von innen.

Dein Künstler wollte zeigen, wie die Welt dich ehrt,

meine Malerin wollte zeigen, wie die Seele still wird.

Sie kannte das Herz besser als den Glanz.

Petrus:

Ich bin fest, klar umrissen – geschaffen, um Glauben zu bekennen.

Du bist weich, verhalten, geschaffen, um Glauben zu fühlen.

Wir beide tragen das gleiche Geheimnis:

Gott offenbart sich im Menschen – im Zweifel wie im Vertrauen.

Joachim (lächelnd):

Vielleicht, Bruder, braucht der Himmel beides:

die Hand, die den Schlüssel hält,

und das Herz, das die Schrift versteht.

Petrus:

Dann sei mein Lesen dein Schlüssel,

und dein Schweigen meine Antwort.

So schließt sich der Kreis:

Der Glaube in Tat und Stille –

die Liebe in Macht und Demut.

Kunsthistorischer Kommentar

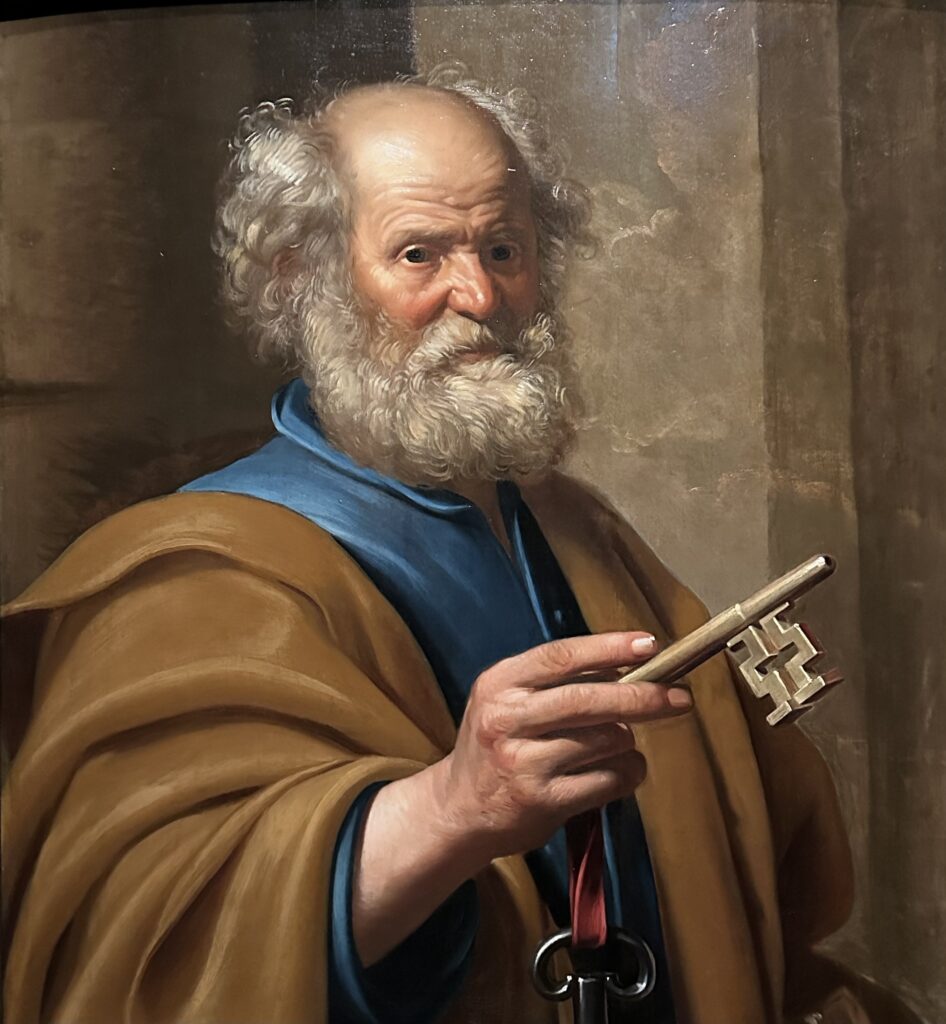

Jacob van Oost d. Ä. (1603–1671)

Geboren in Brügge, war Van Oost einer der bedeutendsten flämischen Maler des 17. Jahrhunderts. Nach Studien in Italien stand er unter dem Einfluss von Guido Reni und Caravaggio, deren Lichtdramaturgie und klassizistische Klarheit er zu einer eigenen Form des flämischen Illusionismus¹ verband.

Seine Werke zeigen Heilige und Patrizier mit starker plastischer Präsenz, häufig in warmem Kolorit und ruhiger Monumentalität. Der „Hl. Petrus“ aus der Sint-Salvatorskathedraal in Brügge zeigt ihn als Apostel der Autorität – die faltenreiche Gewandung und der metallische Glanz des Schlüssels sind Sinnbilder kirchlicher Würde und Verantwortung.

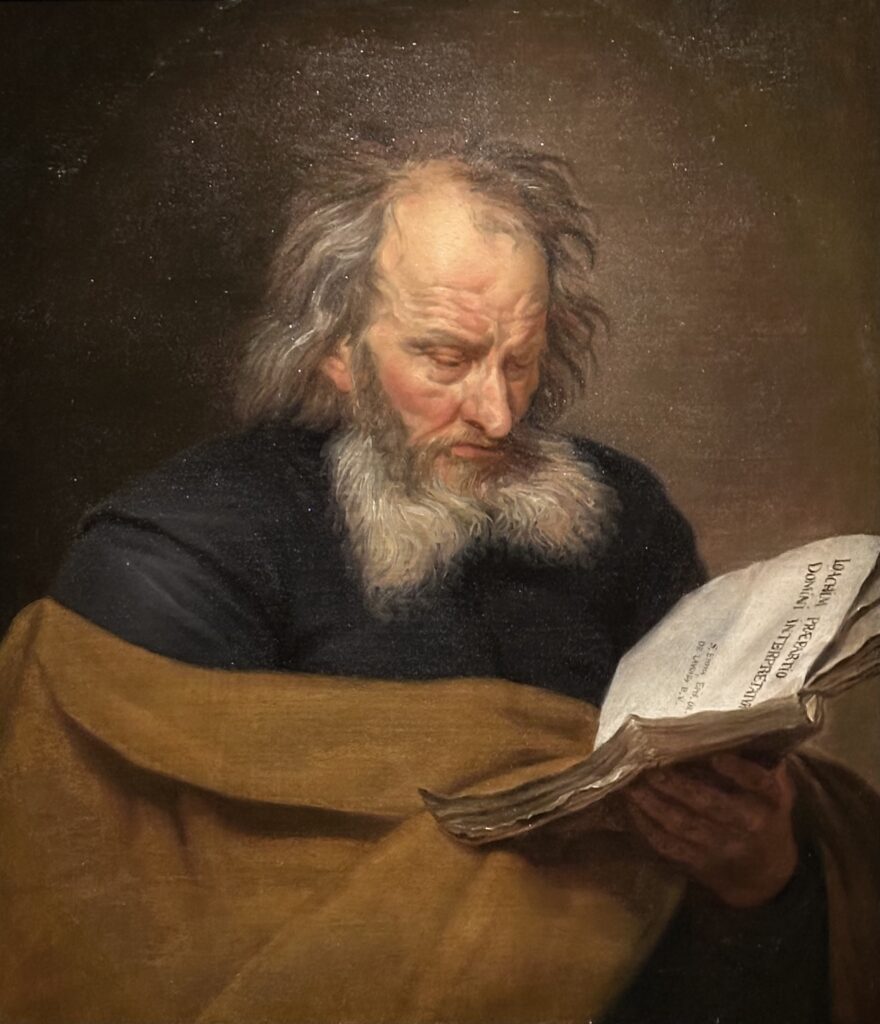

Michaelina Wautier (ca. 1604–1689)

Eine der bemerkenswertesten Künstlerinnen des flämischen Barock – und zu ihrer Zeit fast vergessen. Sie arbeitete in Brüssel, gemeinsam mit ihrem Bruder Charles, und wurde vom Erzherzog Leopold Wilhelm, dem Kunstmäzen der Habsburger, gefördert.

Ihr „Hl. Joachim lesend“ (Kunsthistorisches Museum Wien) offenbart ihre Stärke: die Verbindung von menschlicher Innerlichkeit² und malerischer Feinheit. Wautier zeigt Joachim, den Vater Marias, in stiller Versenkung – kein Held, sondern ein Hörender. Das warme, gedämpfte Licht legt sich wie eine Decke über ihn; es ist das Licht des Nachdenkens, nicht des Ruhms.

Vergleich und Deutung

Während Van Oost auf äußere Präsenz, Würde und Symbolkraft zielt, sucht Wautier die leise Bewegung der Seele.

- Van Oost: Barocke Theatralik, klar umrissene Gestalt, starke Lichtkontraste, das Geistige durch das Körperliche vermittelt.

- Wautier: Introspektive Stille, psychologische Tiefe, das Körperliche als Hülle des Inneren, das Geistige durch das Gefühl erfahrbar.

So wie Petrus und Joachim zwei Pole des Glaubens verkörpern – den handelnden Apostel und den lauschenden Vater –, so verkörpern auch Van Oost und Wautier zwei Wege der Kunst:

den Weg der Darstellung und den Weg der Erkenntnis.

Beide aber münden – wie die Figuren selbst – in einer gemeinsamen Wahrheit:

„Der Himmel braucht beides – die Hand, die öffnet, und das Herz, das versteht.“

¹ Illusionismus: Malweise, die durch geschickte Lichtführung und Raumdarstellung den Eindruck von Dreidimensionalität und stofflicher Realität erzeugt.

² Innerlichkeit: künstlerische Betonung des seelischen Ausdrucks über äußere Handlung oder Repräsentation.

Warum Michaelina Wautier uns heute mehr zu sagen hat als Rubens

Ein Essay über eine fast vergessene Meisterin des flämischen Barock

von Harald R. Preyer

Manchmal steht man vor einem Gemälde und spürt, dass es spricht – aber anders, leiser, tiefer als die lauten Bilder ringsum.

So erging es mir in der Ausstellung „Michaelina Wautier“ im Kunsthistorischen Museum Wien.

Yuliya und ich standen vor dem Heiligen Joachim, einem alten Mann, der in sein Buch vertieft ist. Kein Prunk, kein Pathos, kein Glanz. Nur Licht, das aus der Stille kommt.

Und plötzlich fiel mir auf: kein Name.

Keine Signatur, kein stolzes „fecit“.

Nichts, was Besitz oder Ruhm beansprucht.

Nur ein Bild, das einfach da ist – und einen anschaut, als wüsste es, was es weiß.

Die Unsichtbare unter den Sichtbaren

Michaelina Wautier, geboren um 1604 in Mons, gestorben 1689 in Brüssel, war alles, was sie im 17. Jahrhundert nicht sein durfte: eine Frau, die Historien malt, männliche Akte studiert, sich in Theologie und Mythologie auskennt – und sich traut, den inneren Menschen zu zeigen, nicht den äußeren Helden.

Während ihre männlichen Kollegen um Rubens, Jordaens und van Dyck mit großen Werkstätten und noch größeren Gesten die Welt eroberten, blieb sie eine Einzelne in einem System, das Frauen bestenfalls als Dilettantinnen duldete.

Sie signierte selten, arbeitete ohne Schule, ohne Schüler, ohne Protektion.

Das allein genügte, um aus der Geschichte zu verschwinden.

Denn der Ruhm des Barock war ein Netz aus Namen, Märkten und Männern.

Ein Name, den man übermalte

Von den heute bekannten rund zwei Dutzend Gemälden Wautiers sind nur wenige signiert.

Die bekannteste Inschrift findet sich auf dem monumentalen Triumph des Bacchus (1650, Kunsthistorisches Museum Wien):

Michaelina Wautier, inv. et fecit 1650.

(Michaelina Wautier erfand und malte dieses Werk.)

Diese Formel ist ein Statement.

Sie beansprucht nicht nur das Handwerk, sondern auch die Erfindung – das geistige Eigentum.

Für eine Frau des 17. Jahrhunderts war das revolutionär.

Doch genau dieses Selbstbewusstsein war ihr Hindernis: Es passte nicht in eine Zeit, die Frauen in das Private, das Zarte, das Dekorative verbannte.

Viele ihrer Werke wurden später Männern zugeschrieben – ihrem Bruder Charles Wautier, dem flämischen Maler Jacob van Oost oder anderen Zeitgenossen.

Erst die belgische Kunsthistorikerin Katlijne Van der Stighelen wies im 21. Jahrhundert nach, dass Michaelina keine Fußnote, sondern eine Meisterin war.

Das Licht von innen

Wer heute ihre Gemälde betrachtet, erkennt sofort, was sie von ihren männlichen Kollegen unterscheidet:

Van Oost lässt das Licht von außen kommen – von einer göttlichen Quelle, die den Körper modelliert.

Wautier lässt es von innen leuchten.

Ihr „Hl. Joachim lesend“ ist nicht spektakulär, sondern menschlich.

Der Alte liest nicht, um zu lehren, sondern um zu verstehen.

Er hat nichts mehr zu beweisen.

Das Licht, das auf seine Stirn fällt, ist kein theatralischer Schein, sondern ein stilles Wissen.

Hier malt keine Repräsentation, sondern Empathie.

Keine Pose, sondern Präsenz.

Und man spürt: Diese Malerin kannte das Herz besser als den Glanz.

Warum sie verschwand – und wiederkehrt

Dass Michaelina Wautier in Vergessenheit geriet, war kein Zufall, sondern System.

Die Kunstgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts schrieb Helden, nicht Menschen.

Sie suchte Namen, Schulen, Epochen – nicht Stille, Demut oder seelische Wahrheit.

Eine Frau, die unabhängig arbeitete, ohne Nachfolger, ohne Nachlass, passte nicht in dieses Schema.

Doch genau das macht sie heute so modern.

In einer Zeit, in der wir nach Authentizität hungern, nach Bildern, die nicht inszenieren, sondern verstehen wollen, spricht ihre Kunst wieder direkt zu uns.

Sie malte keine Macht, sondern Gnade.

Keinen Triumph, sondern Wahrhaftigkeit.

Sie hat nicht versucht, sich zu beweisen – sie hat versucht, zu sehen.

Mehr als Rubens

Rubens war der Maler des Glanzes.

Wautier ist die Malerin des Gewissens.

Er feiert den Körper, sie erkennt die Seele.

Er malt die Welt, wie sie sich zeigt; sie malt, wie sie fühlt.

Vielleicht ist das der Grund, warum sie uns heute näher ist als ihre berühmten Kollegen:

weil sie nicht mit uns spricht, sondern uns zuhört.

Ihre Bilder sind keine Predigten, sondern Antworten auf Fragen, die wir noch gar nicht zu stellen wussten.

Und vielleicht liegt genau darin ihre Größe:

Sie hat ihre Werke nicht signiert,

weil sie wusste, dass das, was zählt,

nicht der Name ist,

sondern das Licht, das bleibt.